JSCPの行う調査・研究について

- HOME

- 調査・研究等

- JSCPの行う調査・研究について

- 令和6年度こども家庭庁補助事業「こどもの自殺の多角的な要因分析に関する調査研究」報告書を公表

令和6年度こども家庭庁補助事業「こどもの自殺の多角的な要因分析に関する調査研究」報告書を公表

JSCPは、こども家庭庁補助事業(令和6年度こども政策推進事業費補助金(こどもの自殺対策推進事業))として実施した「こどもの自殺の多角的な要因分析に関する調査研究」の報告書を公表しました。

この調査研究は、令和5年度の調査研究結果を踏まえ、統計と関連資料を拡充し、各資料等の特性を最大限に生かした分析を行うことにより、近年深刻となっているこどもの自殺の実態解明と、分析に当たっての課題把握に取り組むことを目的として実施したものです。①こどもの自殺や自殺企図等の現状と傾向、②自殺で亡くなったこどもたちの背景、③自殺で亡くなったこどもたちの兆候、④死にたい気持ち等を抱えているこどもたちの背景、⑤こどもの自殺の要因分析における課題と今後の展望──という5つのテーマを設定し、『子供の自殺が起きたときの背景調査の指針』に基づく「基本調査結果」など7種のデータ・資料を収集して分析を行いました。

138事案の「基本調査結果」等の分析では、1事案あたり平均3.1項目の「置かれていた状況」(自殺で亡くなったこどもの背景にあった事象や発生した事象等の情報)、平均4.3項目の「兆候」(亡くなったこどもから表出されていた様々な発言や行動、様子の変化等(すなわち、自殺につながりかねない兆候))が抽出されました。また、民間団体の相談事業における、死にたい気持ち等を抱えているこどもたちのチャット相談記録データや、自殺に関連したオンライン掲示板への投稿情報データの分析結果では、亡くなったこどもに関する自殺統計原票データ(警察庁)の「自殺の原因・動機」や児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査データ(文部科学省)の「自殺した児童生徒が置かれていた状況」と比べて、家庭関連や学校関連の問題・悩みを抱えている者の割合が高くなっていました。

報告書では、死後調査における情報収集・整理の質的向上に向けた課題、予防のためのこどもの死亡検証体制整備モデル事業(CDRモデル事業)検証結果資料等の収集・分析に係る課題、可視化されづらい要因等の把握と「生きているこどもたちの声」の重要性、自殺に至る「プロセス」の解明に向けた展望等についても論じています。

|

※2025年10月21日:不備があったため、正誤表を掲載するとともに、本体及び概要を正しいものに差し替えました |

【調査研究報告書のポイント】

①こどもの自殺や自殺企図等の現状と傾向(第Ⅲ章)

-

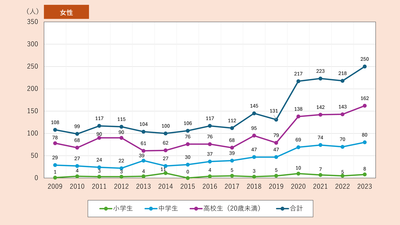

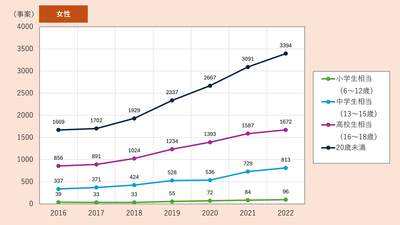

- 小中高生の自殺者数の増加傾向は女性がより深刻

- 自殺企図等による搬送事案数も、小学生(相当)を含めて著しく増加

②自殺で亡くなったこどもたちの背景(第Ⅳ章)

-

- データ・資料によって、こどもの自殺の要因の見え方は異なる

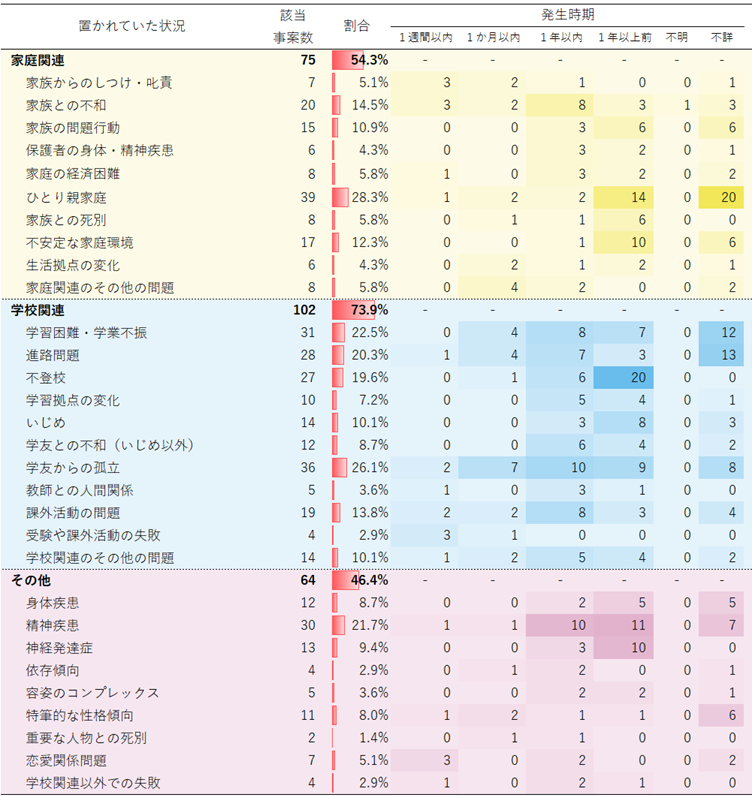

- 1事案あたり平均3.1項目の「置かれていた状況」が抽出された

※各類型の定義については報告書第Ⅱ章を参照

■自殺統計原票「自殺の原因・動機」

■問題行動等調査「自殺した児童生徒が置かれていた状況」

■教育委員会等の基本調査結果等に基づく「置かれていた状況」

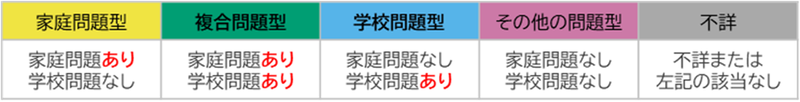

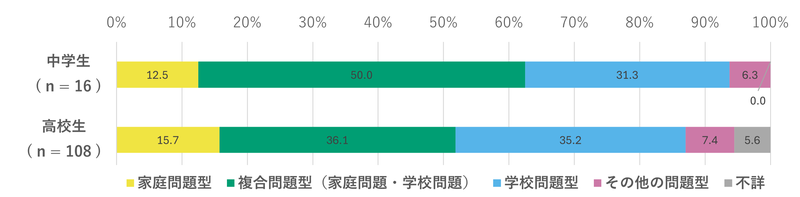

※本調査研究では、自殺統計において小中高生の「自殺の原因・動機」として多く計上されている社会的要因である「家庭問題」と「学校問題」、及びその組み合わせに着目して分類した。自殺の多くは、それ以外にも「健康問題」など多様かつ複合的な原因及び背景を有しているため、これらの原因にも留意する必要がある。

※該当割合は、138事案を母数として算出した。データバーの長さは割合に比例し、最大値が100%となるように表示している。「置かれていた状況」は複数計上可能であるため、各「置かれていた状況」や大分類の該当割合の和は100%とならない。

※発生時期は、その状況を学校が把握した時期ではなく、その状況が発生した(ことが資料に記載されている)時期を指す。各時期の数値は該当事案数を示している。「不明」は「(発生時期は)分からない」等の記載があったこと、「不詳」は発生時期に関する記載自体がなかったことを表す。また、各「置かれていた状況」・発生時期の組み合わせに該当する事案数に色付けをしている。色が濃いほど、該当する事案数が多いことを表している。

③自殺で亡くなったこどもたちの兆候(第Ⅴ章)

-

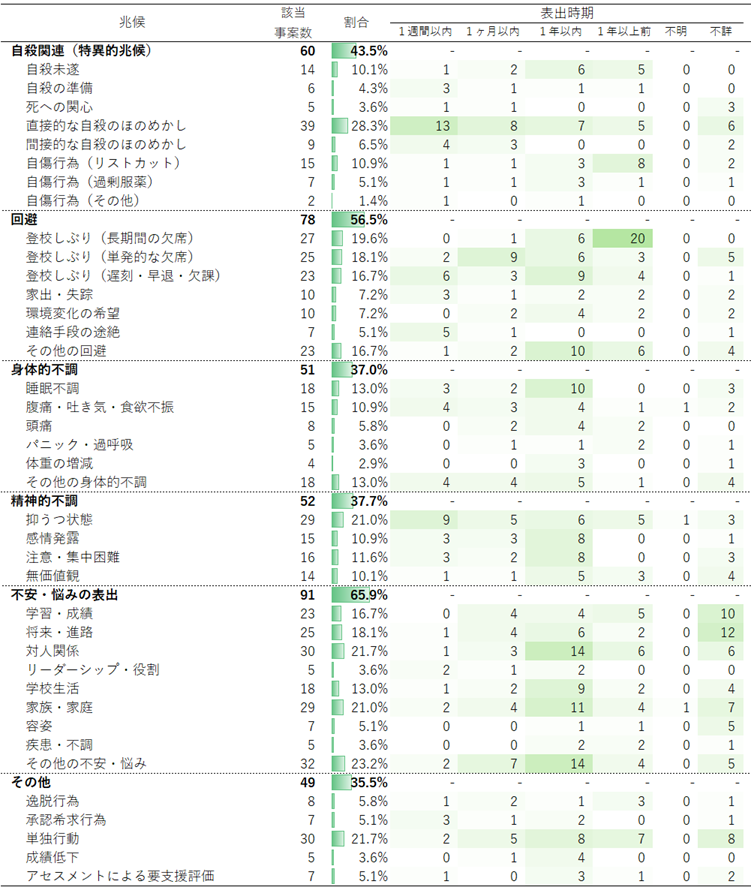

- 1事案あたり平均4.3項目の(自殺につながりかねない)「兆候」が抽出された

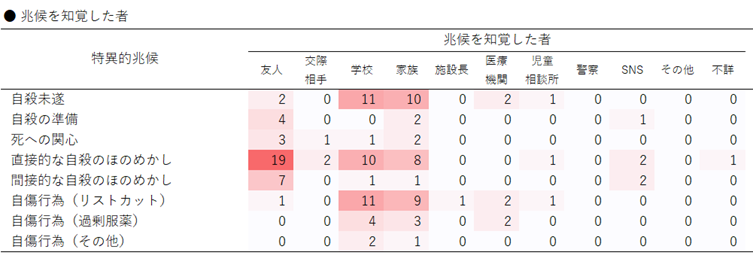

- 自殺や死をほのめかす発言・行動では、「直接的な自殺のほのめかし」が39の事案であり、主に友人、学校、家族がその兆候を知覚していた

- 兆候が知覚されても、その情報を他者に共有しなかった事案や情報をつないだかどうかが明らかでない事案が存在していた

※本調査研究における「兆候」は、自殺で亡くなったこどもから表出されていた様々な発言や行動、様子の変化等の情報を、資料に記載されている客観的事実に基づき抽出し、整理したものである。当人がそれを意識的に発していたか否か、知覚した者がその兆候を「自殺につながりかねない兆候」として受けとめていたかにはよらない。個々の「兆候」の内容については、図表5-1-1を参照のこと。

※表出時期は、(知覚した者がその兆候を「自殺につながりかねない兆候」として受けとめていたか否かによらず)その兆候が初めて誰かに知覚された(ことが資料に記載されている)時期を指す。「不明」は「(表出時期は)分からない」等の記載があったこと、「不詳」は表出時期に関する記載自体がなかったことを表す。

※該当割合は、138事案を母数として算出した。データバーの長さは割合に比例し、最大値が100%となるように表示している。「兆候」は複数計上可能であるため、該当割合の和は100%とならない。「兆候」・表出時期の組み合わせの事案数に色付けをしている。色が濃いほど該当する事案数が多いことを表している。

※同一事案の同一兆候について複数の者が知覚していた場合は複数計上している。このため、兆候の該当者数と知覚した者の数の合計は必ずしも一致しない。「不詳」は兆候を知覚した者について記載がないものを指す。また、各兆候・知覚した者の組み合わせに該当する事案数に色付けをしている。色が濃いほど、該当する事案数が多いことを表している。

④死にたい気持ち等を抱えているこどもたちの背景(第Ⅵ章)

-

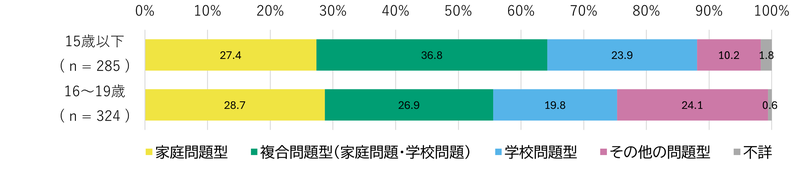

- 家庭や学校の問題・悩みを抱えているこどもが多い

- 自己嫌悪や自責の念を抱えているこどもが多い

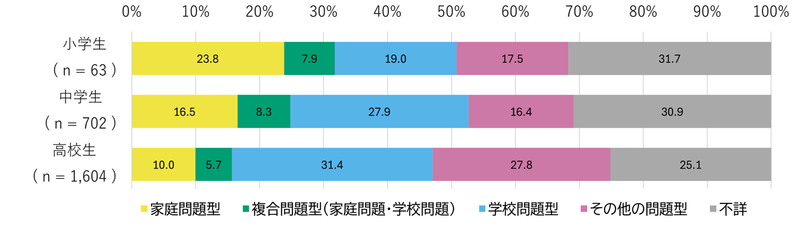

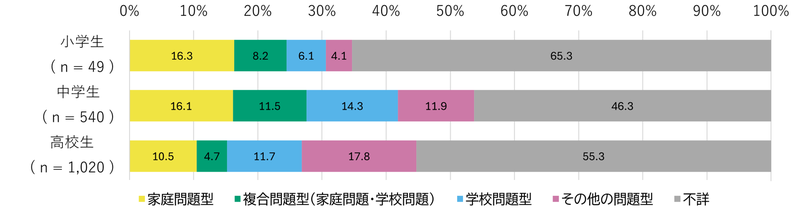

■チャット相談記録「リスク要因」

※本調査研究では、自殺統計において小中高生の「自殺の原因・動機」として多く計上されている社会的要因である「家庭問題」と「学校問題」、及びその組み合わせに着目して分類した。自殺の多くは、それ以外にも「健康問題」など多様かつ複合的な原因及び背景を有しているため、これらの原因にも留意する必要がある。

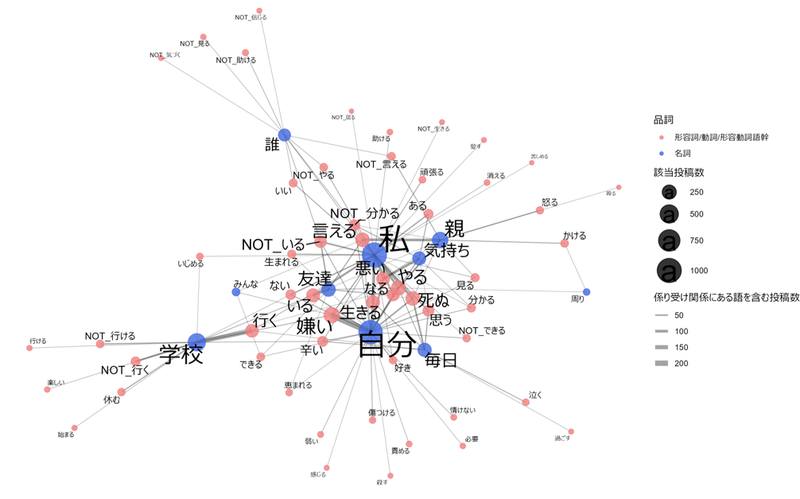

■オンライン掲示板への投稿における頻出上位10名詞と他の語の対応

※各ノード(円)は投稿内の単語を表す。ノードは、品詞(名詞とそれ以外)により色分けしている。ノードの大きさはその単語の該当投稿数(出現投稿数)に比例し、ノードが大きいほど該当投稿数が多いことを意味する。「NOT_」は助動詞「ない」を伴い使用されていることを表す。各エッジ(線分)は2つのノード間の対応(係り受け)関係を示す。エッジの太さは係り受け関係にある語を含む投稿数に比例し、エッジが太いほど係り受け関係にある語を含む投稿数が多いことを意味する。図には、係り受け関係にある語を含む投稿数が全体の上位5%に該当するものを表示している。ノードはFruchterman-Reingoldアルゴリズムに基づいて配置した。係り受け関係のデータは組み合わせが膨大であるため、ノード・エッジの重複が発生しやすい。同アルゴリズムを用いることで、重複を抑制し、係り受け関係の可読性を高めることができる。係り受け関係の可読性を重視し、ノードの重複を抑えながら配置を最適化しているため、ノード間の距離が関係性の強弱を表しているとは言えないものの、stressアルゴリズム同様、図の中心に近いノードは、多くの他のノードとつながり、ネットワーク全体で重要な役割を果たしていると解釈できる。

⑤こどもの自殺の要因分析における課題と今後の展望(第Ⅶ章)

-

- 死後調査における情報収集・整理の質的向上に向けて

- 予防のためのこどもの死亡検証体制整備モデル事業(CDRモデル事業)検証結果資料等の収集・分析に係る課題

- 可視化されづらい要因等の把握と「生きているこどもたちの声」の重要性

- 自殺に至る「プロセス」の解明に向けて

【関連情報】

◇こども家庭庁「こどもの自殺対策」

◇JSCP「令和5年度こども家庭庁委託事業『こどもの自殺の多角的な要因分析に関する調査研究』報告書」

◇JSCP「学校・教育委員会・保護者向け資料集」

◇JSCP「中高教職員のためのゲートキーパー研修」