自殺対策について

自殺の実態

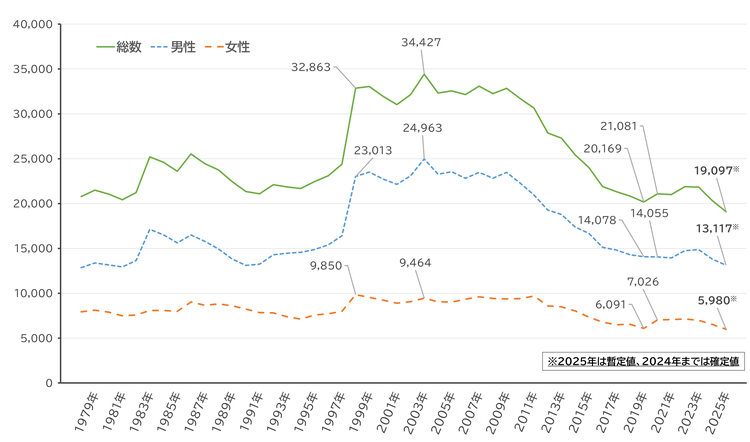

日本の自殺者数の推移

我が国の自殺者数は、1998年以降、14年連続して3万人を超える状態が続いていましたが、2012年に15年ぶりに3万人を下回りました。また、2010年以降は10年連続で減少し、2019年は2万169人と、1978年の統計開始以来最少となりました。ところが、新型コロナウイルス感染症の拡大が深刻化した2020年は2万1,081人となり、11年ぶりに増加に転じました。その後も2万人を超える水準で推移し、2024年は2万320人となっていましたが、2026年1月に公表された2025年の暫定値は1万9,097人となり、このまま確定すると統計開始以来初めて2万人を下回ることになります。

とはいえ、日本の自殺死亡率は国際的にみるとまだ高く、毎日新たに50人以上の方が自ら命を絶っている状況が続いています。また、近年深刻さを増しているこども・若者の自殺も喫緊の課題です。

■ 厚生労働省が公表した2025年の年間自殺者数の暫定値はこちらからご覧いただけます。

図表1 日本の年間自殺者数の推移

資料:警察庁自殺統計よりJSCP作成

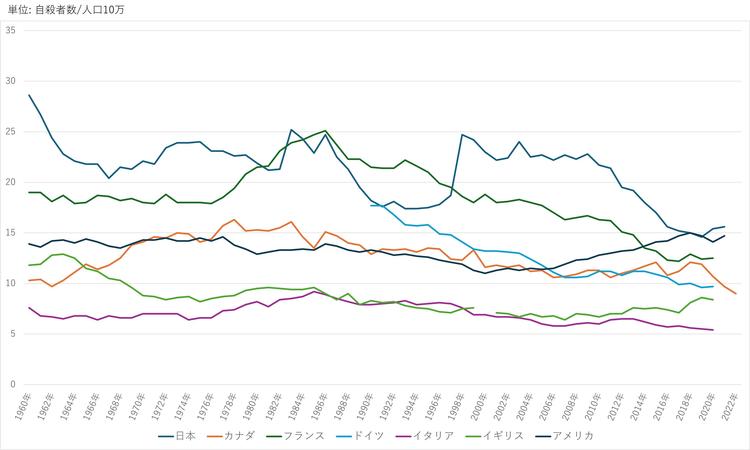

主要国の自殺死亡率

1960年以降の主要先進7か国の自殺死亡率(人口10万人当たりの自殺者数)をみると、他の国が最も高くなっている時期もありますが、1998年以降のほとんどの期間において、我が国の自殺死亡率は最も高くなっています。

図表2 主要先進7か国の自殺死亡率の推移

資料:経済協力開発機構資料(2025年1月)よりJSCP作成

(OECDによる年齢調整済みの自殺死亡率を参照)

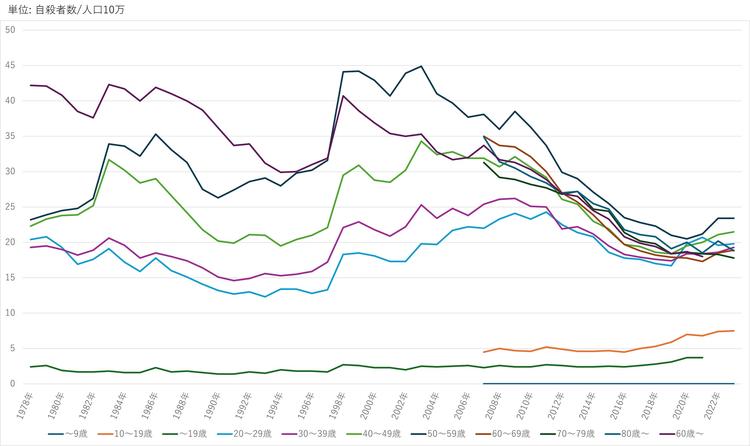

年齢階級別自殺死亡率の推移:若い世代が特に深刻な状況

我が国の年代別の自殺死亡率をみると、自殺統計データが公開された1978年から1997年までは、60歳以上が最も高く、1998年以降は50歳代が最も高くなっています。また、自殺者総数の死亡率がピークだった2003年と直近の2023年とを比較すると、50歳代ではおおよそ半減しているものの20歳代では同水準のままとなっています。中高年層の減少と比較して、10歳代、20歳代では、横ばい〜上昇している状況です。

図表3 年齢階級別自殺死亡率の推移

資料:警察庁自殺統計よりJSCP作成

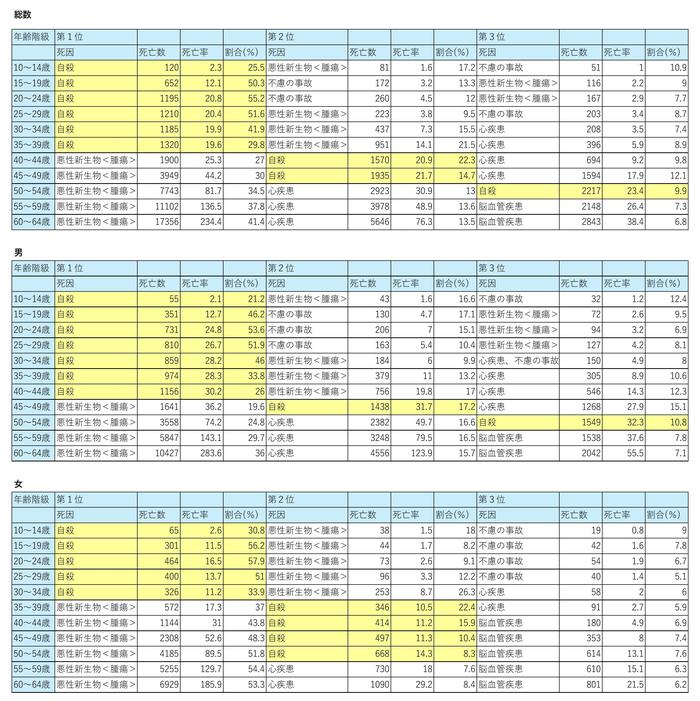

2023年における年齢階級別の死因をみると、男女計では、10〜39歳の第1位は自殺となっています。男女別にみると、男性では10〜44歳において第1位が自殺となっており、女性でも10〜34歳で第1位が自殺となっています。

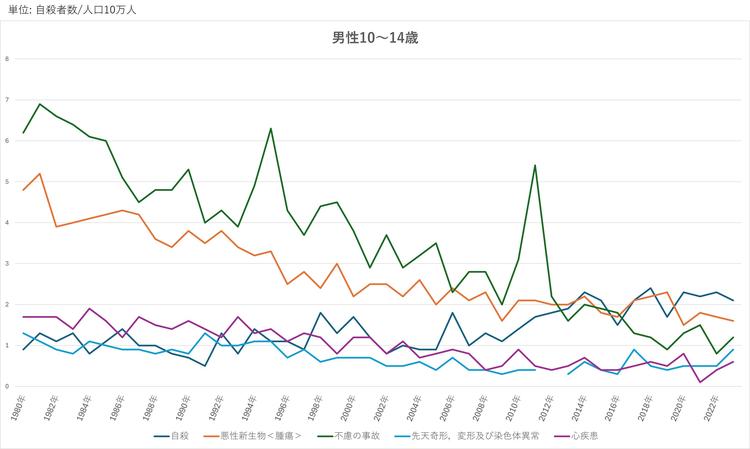

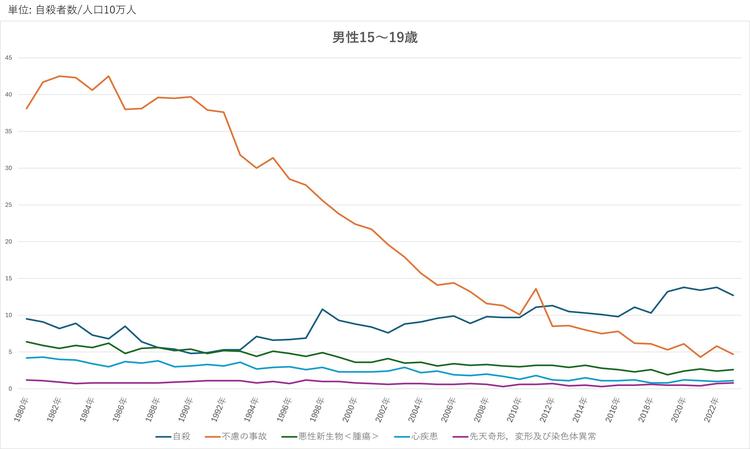

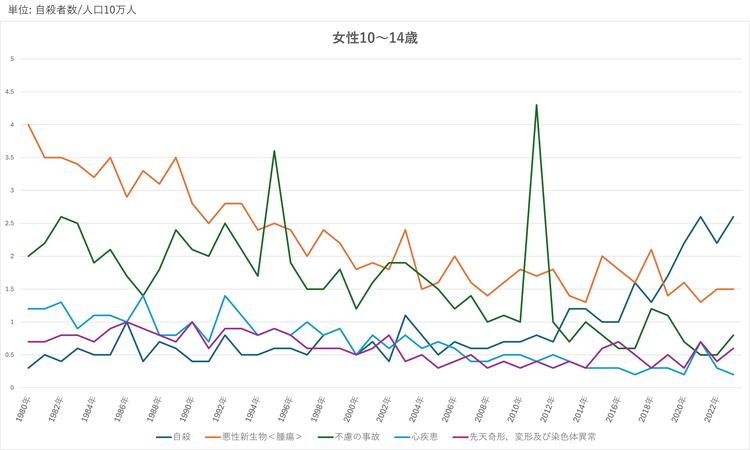

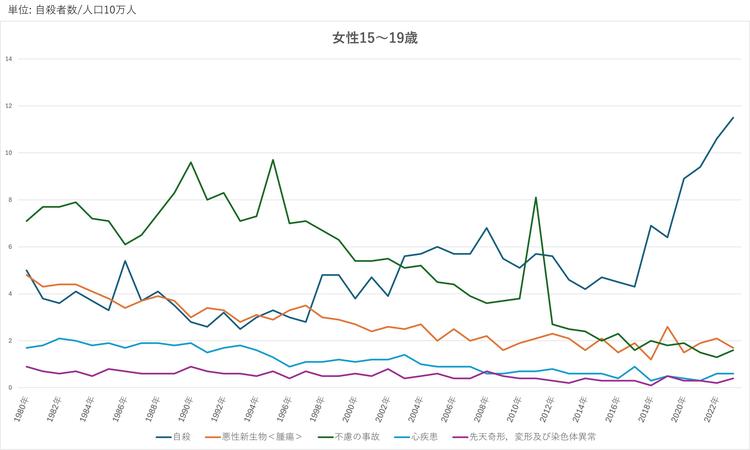

男女別の10〜14歳、15〜19歳を対象に、1980年から2023年までの自殺、悪性新生物、不慮の事故、先天奇形、変形及び染色体異常、心疾患の死亡率の推移をみると、不慮の事故を筆頭に、自殺以外の死亡率が減少しているのに対して、自殺死亡率のみが漸増しており、近年における死因順位の上昇につながっていることが分かります。

図表4 年齢階級別の死因(2023年)

資料:厚生労働省人口動態統計よりJSCP作成

図表5 男性・女性の10〜14歳、15〜19歳の死因の推移

資料:厚生労働省人口動態統計よりJSCP作成

近年の自殺の特徴

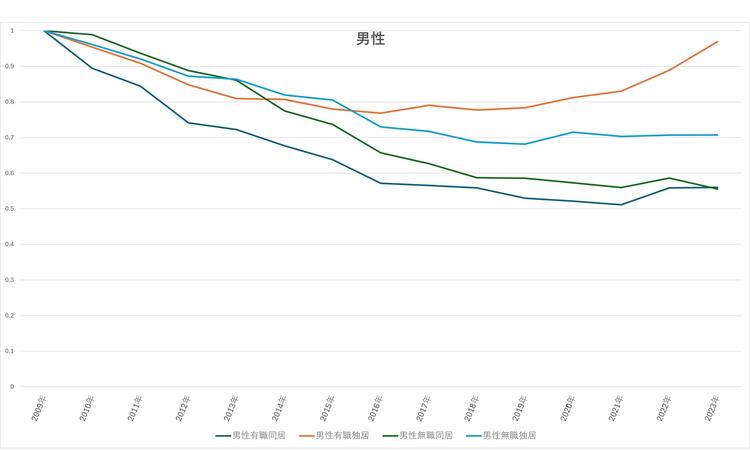

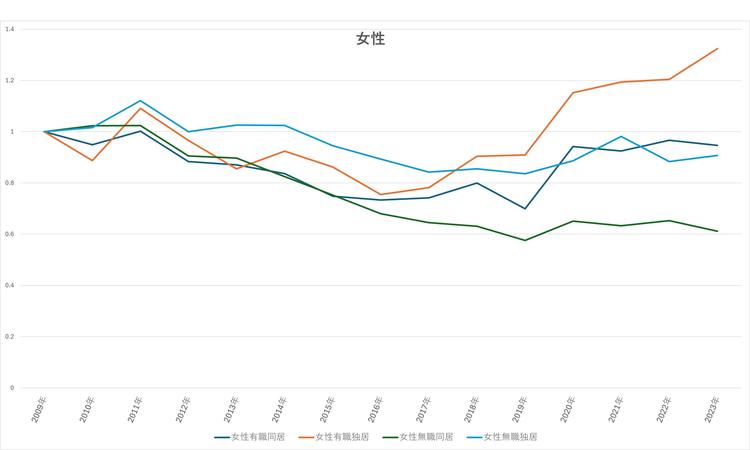

前述した、10年連続で自殺者数が減少し始める2010年の前年である2009年を基準とし、男女別に有職同居、有職独居、無職同居、無職独居の自殺者数の推移をみると、有職独居の自殺者数が特徴的な動きを示しています。2023年において、男性では2009年と同水準、女性では2020年から連続して、2009年当時を上回っています。

図表6 有職・無職、同居の有無別の推移

資料:警察庁自殺統計原票データをJSCPにて個別集計

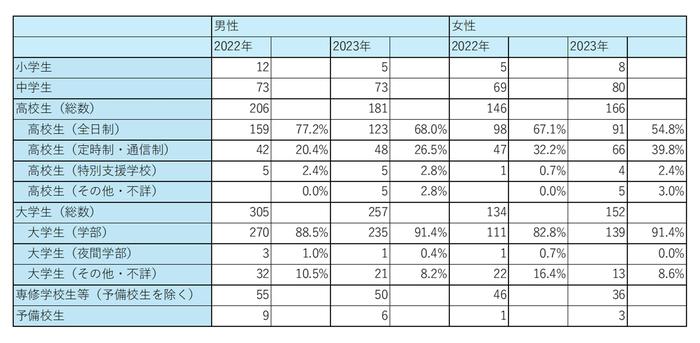

近年、増加傾向にある若年層の自殺者を学校種別ごとにみると、女性では定時制・通信制の高校生の自殺者数が多いという特徴がみられます。

図表7 学生・生徒等の学校種別の自殺者数

資料:警察庁自殺統計原票データをJSCPにて個別集計

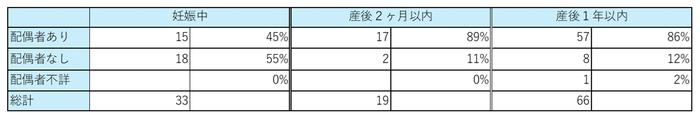

また、妊娠・産後の状況と配偶者の有無を組み合わせて自殺者数をみると、妊娠中の場合、配偶者のない場合が半数を超えるという特徴がみられます。

図表8 妊産婦の自殺の状況(2022年・2023年)

資料:警察庁自殺統計原票データをJSCPにて個別集計

2022年に項目が見直された自殺統計原票では、自殺で亡くなる方の様々な状況を踏まえた実態把握が可能となり、そうした実態把握を基に、適切な支援策の展開が求められます。

自殺は、その多くが「追い込まれた末の死」である

我が国の自殺対策の指針として定められた「自殺総合対策大綱」には、「自殺は、その多くが追い込まれた末の死である」と記されています。自殺の背景には、精神保健上の問題だけでなく、過労、生活困窮、育児や介護疲れ、いじめや孤立などの様々な社会的要因があることが知られています。

また、自殺は、人が自ら命を絶つ「瞬間的な行為」としてだけでなく、人が命を絶たざるを得ない状況に追い込まれる「プロセス」として捉える必要があります。自殺に至る心理としては、様々な悩みが原因で心理的に追い詰められ、自殺以外の選択肢が考えられない状態に陥ったり、社会とのつながりの減少や生きていても役に立たないという役割の喪失感から、また、与えられた役割の大きさに対する過剰な負担感から、危機的な状態にまで追い込まれてしまったりする過程と見ることができるからです。

自殺行動に至った人の直前の心の健康状態を見ると、大多数は、様々な悩みにより心理的に追い詰められた結果、抑うつ状態にあったり、うつ病、アルコール依存症等の精神疾患を発症していたりと、これらの影響により正常な判断を行うことができない状態となっていることが明らかになっています。

このように、個人の自由な意思や選択の結果ではなく、「自殺は、その多くが追い込まれた末の死」といえます。

失業者、労働者など、職業や立場によって、人が自殺に至る、自殺に追い込まれるプロセスには、一定の「規則性」、いわば自殺へと追い込まれる際の「パターン」があることが分かっています。