調査・研究等

【参加報告】「第33回国際自殺予防学会(IASP)国際大会」に参加

2025年7月 7日

第33回国際自殺予防学会(IASP*)国際大会が2025年6月10日から4日間、オーストリアの首都ウィーンで開催されました。IASPは自殺対策を推進するための国際的な組織で、世界各国から研究者や専門職、実務家、メディア関係者、自死遺族などが参集。JSCPからは4人が参加しました。大会の共同議長は開会式で、多種職が協力して行う自殺対策の重要性を改めて強調するとともに、この学会が有意義な知識の共有と交流の場になることを願うとのメッセージを送っています。

〈JSCP関係者の発表〉

大会では4日間にわたり、シンポジウムや研究発表、ポスターセッションなどを実施。JSCPからは異なる3分野に関して3人が発表しました。

代表理事の清水康之は日本の自殺対策について、下記のテーマで発表。

▶How to Engage the Head of Government in Suicide Countermeasures: The Case of Japan

(自殺対策における政府首脳の関与の方法:日本の事例)

その冒頭で清水は、2023年のIASP「リンゲル活動賞」の受賞者として、リンゲル博士が1960年にIASPを創設した地であるウィーンにおいて、日本の自殺対策の取組についてプレゼンテーションできることへの謝意を述べました。その上で、自殺対策を社会全体で包括的に進めていくためには政府の関与が不可欠であることを強調し、日本で政府が実際にどのように自殺対策に関わってきたかについて報告しました。一方で、景気対策や教育改革など他の緊急課題と競合する中で、政府が自殺対策に関心を持ち続けるようにするには戦略的な取り組みが必要であると説き、他国の政策形成にも資する知見を共有。参加者からは、自殺対策の法律制定や包括的な自殺対策の実践的な取り組みについて強い関心が寄せられました。

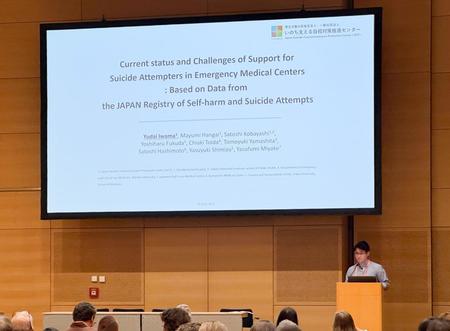

自殺未遂者支援室室長補佐の岩間雄大は、日本臨床救急医学会とJSCPが共同で運営している自傷・自殺未遂レジストリのデータを使用して分析した、救命救急センターにおける自殺未遂者支援の実施状況について紹介。

▶Current Status and Challenges of Support for Suicide Attempters in Emergency Medical Centers: Based on Data from the JAPAN Registry of Self-harm and Suicide Attempts

(救命救急センターにおける自殺未遂者支援の現状と課題:自傷・自殺未遂レジストリのデータより)

自殺未遂者に対する支援は身体的治療のみならず精神科介入や支援機関との連携、情報提供などが推奨されていますが、救命救急センターにおいてそれらの支援がどのくらいの割合で実施されているのかは明らかになっていませんでした。今回は特に、支援を受けることができなかった患者の背景に着目して支援の実施状況を分析。その結果、精神科介入は約8割、支援機関との連携や情報提供は約7割のケースで実施されていました。また、約9割のケースで、これらの支援のいずれかが実施されており、救命外来において支援のリソースが限られる中でも、多くのケースで後方支援につなげる取り組みが実施されていることが明らかになりました。一方で、救急外来で治療を受け入院せずに帰宅したケースや、週末や時間外に受診したケースは支援を受けにくい現状も見えてきました。岩間は最後に「自殺の最大の予測因子は過去の自殺未遂の経験であるとされているとおり、自殺を防止するためには自殺未遂者への支援が非常に重要です。今後も分析をとおして支援の実情を把握し、効果的な施策につなげていきたいと考えています」と話しました。

自傷・自殺未遂レジストリのデータ分析結果について発表する岩間

■岩間の「職員インタビュー」は、こちら。学会参加の感想についても、語っています。

さらに調査研究推進部分析官の谷貝祐介は、以下のテーマでこどもの自殺に関するポスター発表を行いました。

▶Exploratory analysis of suicidal thoughts in Japanese children: a text mining approach to messages posted on an online bulletin board “Facing Suicide”

(日本のこどもにおける自殺念慮の探索的分析:オンライン掲示板「自殺と向き合う」に投稿されたメッセージに対するテキストマイニングアプローチ)

谷貝は、NHK・ライフリンク・JSCPが共同プロジェクトとして運営しているオンライン掲示板「自殺と向き合う」のデータを使用し、19歳以下のこどもたちの投稿内容を分析。 普段、統計情報を中心に分析をしているため、こどもたちの声がほとんど見えないことが課題となっている中で、 今回は掲示板に寄せられた投稿を分析し、統計からは見えてこない、こどもたちの心理的な側面に迫りました。 具体的には、「死にたい」や「消えたい」などの発言を明示的にしているかどうか、という視点から投稿を2つのグループに分け、投稿内容の違いをテキスト分析の手法で比較。 その結果、「死にたい」「消えたい」などの発言を明示的に表出している投稿では、「自分」や「私」など自己にフォーカスする語が併せて出てくることが多く、文章の構造を見ると「自分-嫌い」や「私-悪い」のような使われ方がされ、自己嫌悪や自責の念のようなものを抱えがちであることがわかりました。 谷貝は「日本のこどもたちがなかなか助けを求められないことの背景に、こうした心理的な側面があることが可視化できたのでは。今後は、彼らの置かれている状況とも結びつけながら、さらに実態に迫り、具体的な対策に活用していきたいです」と話しました。

ポスターセッションで発表する分析官の谷貝

〈多様なテーマを扱うIASP〉

IASPの国際大会には、大学・専門組織の研究者や精神科医、心理職、教育関係者のほか、行政職員や電話相談など自殺対策にかかわる実務家、メディア関係者や自死遺族など様々な立場から自殺対策に取り組む関係者が参加します。演題は、研究発表、シンポジウム、ポスターセッションなど、合わせて約500に上り、学際的な雰囲気の中、自殺予防・自死遺族等支援に関する様々な研究結果や実践活動の成果が発表されました。

発表の合間のランチやティータイムでは、普段はオンラインでやり取りをするWHOや、WHO協力センターの担当者とも再会。意見交換や活動を激励し合うとともに、第一線で活躍する専門家と直接議論する場となり、今後の研究や実践の知見を得ることができました。また、世界各国から参加者が集まるため、文化や制度の異なる国々における自殺対策の現状や課題、先進的な取り組みについても共有され、グローバルな視野で自殺対策を考える機会にもなりました。

学会全体を通じて、谷貝は「いかにして日々の行動をモニタリングし、適切なタイミングで支援につなげるか、といった視点の研究がいくつかあったことが印象に残っています。 その時の気分を評価するようなアンケートはもちろん、よりミクロに、アプリの利用頻度や睡眠リズムの変動などのデータから、異常検知をするような仕組みも提案されていました。 まだまだ発展途上ではありますし、社会実装することのハードルは相当高いですが、相談窓口や支援者のリソースも限られる中で、使えるテクノロジーは使い倒していくことの重要性を強く感じました」と振り返り、岩間は「自傷に関するレジストリをいち早く構築し、自殺対策に活用しているアイルランドの取り組みは非常に刺激になりました。分析手法だけでなく、それらのデータを根拠とした施策の立案や効果検証にも活用しているなど、目指すべき形のイメージが持てたように思いました」と述べています。

日本の自殺対策は、自殺対策基本法の存在や自治体連携、迅速なデータ収集など様々な点で国際的にも関心が寄せられています。日本からの情報発信とともに、学会を通じて得られた知見や交流を活かし、今後の国内外におけるネットワークの強化や、日本国内の自殺対策に役立てられるよう、活動していきたいと思います。

*国際自殺予防学会(International Association for Suicide Prevention:IASP)

1960年に創設され、第1回目の大会がウィーンで開催されました。IASPはWHOと公式な協力関係にある組織であり、自殺対策に関わる、世界各国の関係者から構成されています。IASPは、エビデンスに基づく自殺対策推進のための研究成果や取り組み事例の共有、また国を越えた協力関係を築く場として、国際大会、アジア・太平洋地域大会、北米大会などを開催し、今年は65年ぶりにオーストリアで、33回目の国際会議が開かれました。

関連新着トピック

- 2025年9月10日

- 「自損行為による救急搬送事案の概要資料」を公表

- 2025年9月 4日

- 「LIVE LIFE 各国における自殺予防実施ガイド」日本語版を公開

- 2025年8月28日

- IASP Language Guidelinesの日本語版を公開

- 2025年8月25日

- 個人で取り組める「#逃げ活ワークシート」を開発しました