自殺対策について

自殺対策の歩み

「自殺する奴は弱い人間だ」「自ら勝手に死んだんだ」―――。自殺は、かつては「個人の問題」と認識されがちでしたが、2006年10月に自殺対策基本法(以下「基本法」という。)が施行されて以降、広く「社会の問題」と認識されるようになり、国を挙げて自殺対策が総合的に推進されるようになりました。2016年には基本法が改正され、すべての都道府県及び市町村が自殺対策計画を策定することとなりました(地域自殺対策計画策定の義務化)。このように我が国の自殺対策は、基本法第1条(目的)に謳われる「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現」に向けて、日々進化し続けています。

自殺が「個人の問題」と見なされていた時代(〜2006年)

うつ病対策や職場のメンタルヘルス対策を中心とした取組

我が国における自殺者数の推移として、第二次世界大戦後、高度成長期やバブル期に減少する一方、1955年前後、1985年前後、1998年以降に山が形成されてきました。このような自殺の実態がある一方、自殺は長らく「個人の問題」と見なされがちであり、社会には「自殺は弱い人間がするもの」「自殺をする人は死にたくて死んでいる」など、自殺に対する誤解や偏見も根強く存在してきました。1955年以降、厚生白書において自殺の問題が取り上げられることは複数回ありましたが、1980年代にこどもの自殺に社会的関心が高まった時期を除いて、自殺防止が政府の大きな政策的課題となることはありませんでした。

そうした中で1998年には、それまで2万人台で推移してきた年間の自殺者数が初めて3万人を突破するなど、自殺を取り巻く社会の状況が急速に悪化していきました。これを受けて国は2000年に発表した「健康日本21」において、自殺の問題に言及するとともに初めてその目標値を定めました。さらにその2年後の2002年には、厚生労働省に自殺防止対策有識者懇談会が設置され、自殺予防に向けた今後の取り組みを示した「自殺予防に向けての提言」が発表されました。提言では、自殺が「すべての国民にとって起こり得る問題」とされ、「効果的な予防対策を実施することは緊急の課題」と位置づけられるとともに、自殺の発生にはさまざまな社会的要因が影響していることから、対策の推進にあたっては「うつ病等対策などの精神医学的観点のみならず、心理学的観点、社会的、文化的、経済的観点等からの、多角的な検討と包括的な対策が必要」であるとされました。

こうした提言がなされている一方で、具体的な取り組みとしては、厚生労働省におけるうつ病対策や職場のメンタルヘルス対策が中心となっており、それを各主体がそれぞれ個別に実施しているというのが実態でした。

市民たちからの声を受けて

国の取り組みの一方で、自殺を社会的な問題として取り上げてほしいと声を上げ始めたのが、自殺で亡くなられた方の遺族や、自殺予防や遺族への支援等の活動に取り組んでいる民間団体、とりわけ親を自殺で亡くしたこどもたち(自死遺児)でした。2000年にはあしなが育英会より、遺児の苦しい胸の内を綴った小冊子『自殺って言えない』が発行されるなど、当事者からの声が上がるようになりました。

自殺を「社会の問題」として捉え、これに対応すべきとの声は、政治の分野においても広がっていきました。2005年2月に開かれた参議院厚生労働委員会では、国として総合的な対策に取り組む必要性につき議論がなされるとともに、同年7月には同委員会において「自殺に関する総合対策の緊急かつ効果的な推進を求める決議」が全会一致で行われました。

これらを受け、政府は、関係省庁が一体となって自殺対策を総合的に進めるため、同年12月に「自殺予防に向けての政府の総合的な対策について」を取りまとめました。

「個人の問題」から「社会の問題」へ〜自殺対策基本法(2006年)の制定と自殺総合対策大綱(2007年)の策定〜

自殺対策の法制化に向けて

「自殺予防に向けての政府の総合的な対策について」に基づき、国を挙げた実効性のある取組が推進されるには、自殺対策の法制化が必要であるとの意見が民間団体等から上がるようになり、2006年5月には、これらの声をまとめた「要望書」が、超党派の国会議員により結成された「自殺防止対策を考える議員有志の会」に提出されました。またこれと並行して、自死遺族等が中心となって全国で展開された「自殺対策の法制化を求める3万人署名」運動を通じて、10万余りの署名が集められました。集まった署名は、同年6月に参議院議長に提出され、法制化の大きな後押しとなりました。

こうしたなかで「自殺防止対策を考える議員有志の会」が検討を進めてきた「自殺対策基本法案」が国会に提出され、2006年6月9日に参議院本会議、15日に衆議院本会議で可決されました(21日公布、10月21日施行)。

自殺対策の理念

自殺対策基本法の基本理念として、第2条第2項では「自殺対策は、自殺が個人的な問題としてのみ捉えられるべきものではなく、その背景に様々な社会的な要因があることを踏まえ、社会的な取り組みとして実施されなければならない。」と定められるなど、自殺が初めて「社会問題」として捉えられました。

さらに「自殺対策は、自殺が多様かつ複合的な原因及び背景を有するものであることを踏まえ、単に精神保健的観点からのみならず、自殺の実態に即して実施されるようにしなければならない。(第2条第3項)」、「自殺対策は、保健、医療、福祉、教育、労働その他の関連施策との有機的な連携が図られ、総合的に実施されなければならない。(第2条第5項)」とされるなど、精神保健的観点からのみならず、自殺の実態に即して様々な関連施策等と連携した取り組みの必要性が示されています。

国における自殺対策の推進体制の構築

2006年10月には、自殺対策基本法に基づき内閣官房長官を会長とし、内閣総理大臣が指定する関係閣僚を構成員とする「自殺総合対策会議」が設置されました。同会議は自殺総合対策大綱の案の作成のほか、自殺対策に必要な関係行政機関相互の調整を行うとともに、自殺対策に関する重要事項について審議し、その実施を推進することとされており、各府省にまたがる自殺対策を統括し推進するための枠組みとしての機能を担っています。2006年11月に開催された第1回の自殺総合対策会議では、自殺総合対策大綱の案の作成方針等について審議がなされるとともに、大綱の作成に係る方針が決定されました。なお、2007年4月には内閣府に自殺対策推進室が設置され、自殺総合対策会議の事務局機能を担うこととされました。

最初の自殺総合対策大綱の策定(2007年)

自殺総合対策大綱は、政府の推進すべき自殺対策の基本的かつ総合的な指針を示すものとして策定されることが、自殺対策基本法において定められています。最初の大綱は、第1回自殺総合対策会議で決定した大綱の作成に係る方針を踏まえ、内閣府内に設置された「自殺総合対策の在り方検討会」(2006年11月〜2007年4月まで開催)で検討され、検討会が提出した「総合的な自殺対策の推進に関する提言」を踏まえて策定されました。

本大綱では、

〈自殺は追い込まれた末の死〉

〈自殺は防ぐことができる〉

〈自殺を考えている人は悩みを抱え込みながらもサインを発している〉

という自殺に対する3つの基本的な認識のもと、自殺対策を進める上では、失業、倒産、多重債務、長時間労働等の社会的要因も踏まえ、総合的に取り組むという基本的考え方が提示されました。

なお、自殺対策の数値目標として、「2016年までに、2005年の自殺死亡率を20%以上減少させる」ことが掲げられるとともに、大綱についてはおおむね5年をめどに見直しを行うこととされました。

地域における自殺対策の推進に向けて(2008年〜)

自殺対策連絡協議会等の設置

自殺対策基本法の成立や自殺総合対策大綱の策定を受け、各都道府県では自殺対策を担当する部局等が明確化されるとともに、2008年度末までに様々な分野の関係機関・団体により構成される自殺対策の検討の場として、自殺対策連絡協議会等が全都道府県に設置されました。

自殺対策加速化プランの策定

1998年以降、年間の自殺者数が10年連続して3万人を超える事態が続いたほか、2008年にはインターネット情報に基づく硫化水素による自殺が相次いで発生しました。このため、2008年6月に閣議決定された「経済財政改革の基本方針2008」において、「最近の自殺の動向を踏まえ、自殺総合対策大綱を見直す」ことが明記されました。これを受けて同年10月の自殺総合対策会議では、自殺対策の更なる推進を図る上で当面、強化し加速化していくべき9項目の施策を定めた「自殺対策加速化プラン」を決定しました。

-

- 自殺の実態を明らかにする

- 国民一人ひとりの気づきと見守りを促す

- 心の健康づくりを進める

- 適切な精神科医療を受けられるようにする

- 社会的な取組で自殺を防ぐ

- 自殺未遂者の再度の自殺を防ぐ

- 遺された人の苦痛を和らげる

- 民間団体との連携を強化する

- 推進体制等の充実

いのちを守る自殺対策緊急プランの策定

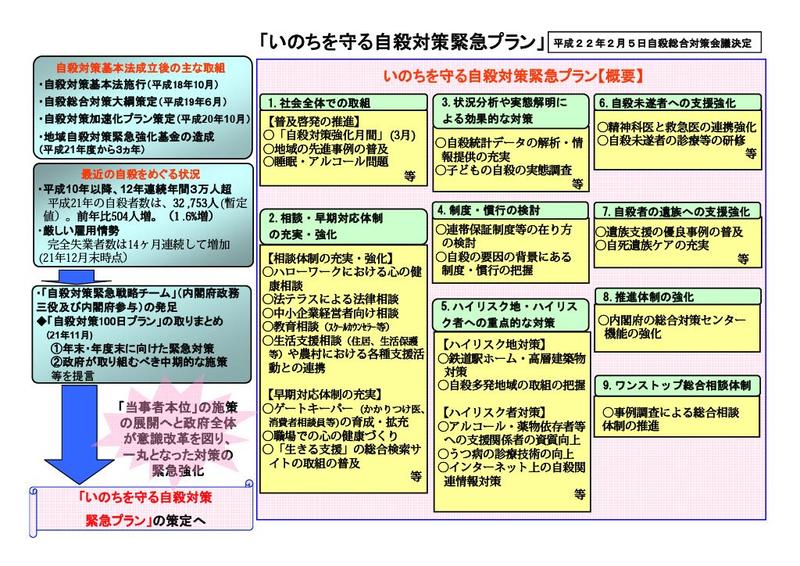

2009年11月には、年間の自殺者数が12年連続で3万人を超えることが明らかになったことから、「自殺対策緊急戦略チーム」(自殺対策を担当する内閣府政務三役と内閣府本府参与から構成)が「自殺対策100日プラン」を取りまとめました。このプランを受けて今後、自殺をめぐる厳しい社会情勢を踏まえつつ「当事者本位」の施策が展開されるよう、2010年2月に開催された自殺総合対策会議において「いのちを守る自殺対策緊急プラン」が決定されました。

「いのちを守る自殺対策緊急プラン」には、取り組みの強化に向けた様々な提案が盛り込まれるとともに、同年3月には内閣府が中心となって、初めての自殺対策強化月間が実施され、「自殺対策強化のための基礎資料」の公表や、ハローワーク等での対面型相談支援(総合相談会)の実施等、現在にも続く様々な取り組みが展開されました。

地域自殺対策緊急強化基金の開設

内閣府では、「地域における自殺対策力」を強化するため、2009年度補正予算において100億円の予算を計上し、都道府県に当面3年間の対策に係る「地域自殺対策緊急強化基金」を造成しました。当時、地域における自殺対策の取り組みは緒に就いたばかりで、とりわけ市町村では「自殺対策加速化プラン」に基づいて自殺対策担当の部局等が設置されるよう、働きかけが行われ始めたところでした。基金はこうした状況の中で、1998年以降の年間の自殺者数が11年連続して3万人を超えたこと、また、厳しい経済情勢を背景とした自殺の社会的要因である失業や倒産、多重債務問題の深刻化への懸念から、追い込まれた人に対するセーフティーネットの一環として、地域における自殺対策の強化が喫緊の課題となっていたことを踏まえて開設されたものです。

地域自殺対策緊急強化基金の100億円の予算については、人口や自殺者数等に基づき各都道府県に配分され、各都道府県では、条例を制定するとともに、計画を策定し、事業を実施しました。基金事業は、国が提示した「対面型相談支援事業」、「電話相談支援事業」、「人材養成事業」、「普及啓発事業及び強化モデル事業」の5つのメニューの中から、各都道府県が地域の実情を踏まえて選択するとともに、創意工夫に基づく企画が可能とされました。なお、これら取り組みについては、先進的な事例の情報を収集・整理するとともに全国に普及を図っていくことが、「いのちを守る自殺対策緊急プラン」でも定められています。

地域レベルの実践的な取り組みを中心とする自殺対策への転換(2012年〜)

第2次自殺総合対策大綱の制定

2007年に制定された自殺総合対策大綱は、2012年に最初の大規模な見直しがなされ、初めて「誰も自殺に追い込まれることのない社会」という目指すべき社会の目標が提示されました。さらに今後の課題として、「地域レベルの実践的な取組を中心とする自殺対策への転換」が掲げられました。また、自殺総合対策の基本的な考え方として、「政策対象となる集団毎の実態を踏まえた対策を推進する」、「国、地方公共団体、関係団体、民間団体、企業及び国民の役割を明確化し、その連携・協働を推進する」の2つが追加されるとともに、当面の重点施策として、「自殺や自殺関連事象等に関する正しい知識の普及」、「様々な分野でのゲートキー パーの養成の促進」、「生活困窮者への支援の充実」などが新たに盛り込まれました。

地域における取り組みの検証と評価

内閣府は、総務省による2012年6月の「自殺予防対策に関する行政評価・監視 結果報告書」に基づく勧告を受けて、同年8月に「地域自殺対策緊急強化基金検証・評価チーム」を設置しました。本チームは、基金を用いた地域における取り組みの効果について検証・評価を行うことを目的としています。チームによる検証・評価の結果をまとめた「地域自殺対策緊急強化基金検証・評価報告書」では、基金事業を通じて市町村レベルでの自殺対策が推進されるなど、「地域における自殺対策力」の強化という目的の達成におおむね寄与したとの評価がなされました。

当初の数値目標の達成

第1次及び第2次大綱では、「2016年までに、自殺死亡率を2005年と比べて20%以上減少させる」といった数値目標が設定されました。2005年の自殺死亡率は24.2であり、それを20%減少させると19.4となります。2016年の自殺死亡率は16.8で、2005年時点から30.6%の減少となっており、目標を10.6ポイント上回る減少を達成しました。

自殺対策の推進に向けた枠組みや体制等の刷新(2016年〜)

国における自殺対策業務の移管

2006年に自殺対策基本法が施行され、政府の対策指針として2007年に策定された自殺総合対策大綱は2012年に見直され、内閣府を中心に様々な国の対策が進められてきました。その中で年間の自殺者数は約2万4,000人まで減少するなど、着実に成果をあげてきました。

他方で今後は地域レベルの実践的な取り組みを中心とする自殺対策への転換を一層進め、健康問題や経済的困窮を始めとする自殺の背景にある様々な要因に対して、地域において自殺対策の中核を担っている自治体の保健・福祉部局等や、経済的な自立を支えるハローワークなどの現場と緊密に連携することがますます重要となると考えられました。そこで、こうした現場と関連が深い厚生労働省に自殺対策の業務を移管することで、取組体制の更なる強化を図ることになりました。

2016年4月1日に厚生労働省に自殺対策推進室が設置され、内閣府の担ってきた事務が引き継がれるとともに、同日付で厚生労働大臣を長とする「自殺対策本部」が設置されました。多岐にわたる自殺対策を総合的に推進するため、保健、医療、福祉、労働その他の関連施策の有機的連携を図り、省内横断的に取り組んでいくこととなりました。

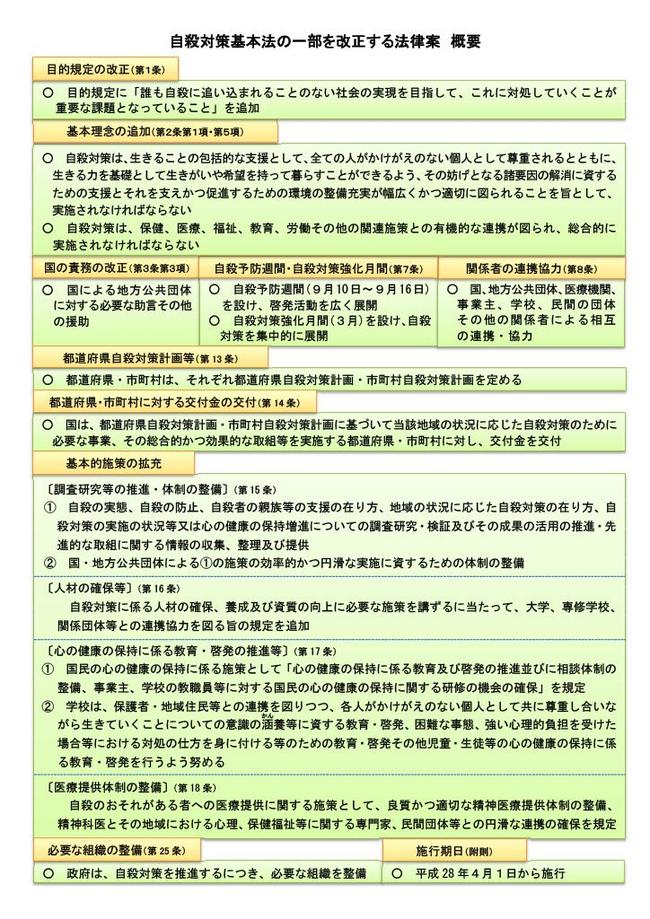

自殺対策基本法の改正

自殺対策基本法の施行から10年が経過しようとする中、自殺対策に取り組む民間団体や自殺対策を推進する国会議員を中心に、我が国の自殺対策を更に強化・加速させるために、この10年間に蓄積された様々な知見や経験を踏まえた自殺対策基本法の見直しが必要であるという機運が高まっていきました。

2015年5月、「NPO法人 自殺対策支援センターライフリンク」の主催、「自殺対策全国民間ネットワーク」、「自殺のない社会づくり市区町村会」及び「自殺対策を推進する議員の会」の共催により、自殺総合対策の更なる推進を求める院内集会が開催され、自殺対策を推進する議員の会に対し、自殺対策基本法の改正を始めとする12項目の要望書が提出されました。

国会においても、同年6月2日、参議院厚生労働委員会において自殺総合対策等をテーマとした審議が行われ、「自殺総合対策の更なる推進を求める決議」が全会一致で可決されました。

自殺対策を推進する議員の会からの基本法改正案は2016年2月24日に参議院本会議において全会一致で可決。3月22日には衆議院本会議において全会一致で可決・成立し、4月1日から施行されました。

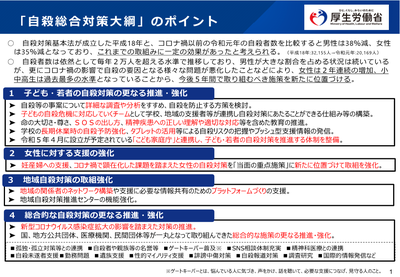

基本法改正のポイント

2016年4月1日に施行された改正後の自殺対策基本法の第1条「目的」では、自殺対策が「誰も自殺に追い込まれることのない社会」の実現を目指して、これに対処していくことが重要な課題となっていることが追加されました。

さらに第2条「基本理念」では、自殺対策を「生きることの包括的な支援」として推進すること、それには保健、医療、福祉、教育、労働その他の関連施策との有機的な連携が図られ、総合的に実施されなければならないこと等も規定されました。

こうした基本理念を踏まえつつ、自殺対策の目的を達成するために、第13条「都道府県自殺対策計画等」では、すべての地方自治体に対し地域自殺対策計画の策定が義務付けられ、都道府県は自殺総合対策大綱及び地域の実情を勘案して、市町村は自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策計画並びに地域の実情を勘案して、地域自殺対策計画をそれぞれ定めるものとされました。なお、策定した計画に基づき自殺対策を推進する地方自治体に対して、国はその取り組みを支援するために交付金の交付を行うことができることも、第14条で定められました。

第3次自殺総合対策大綱の策定

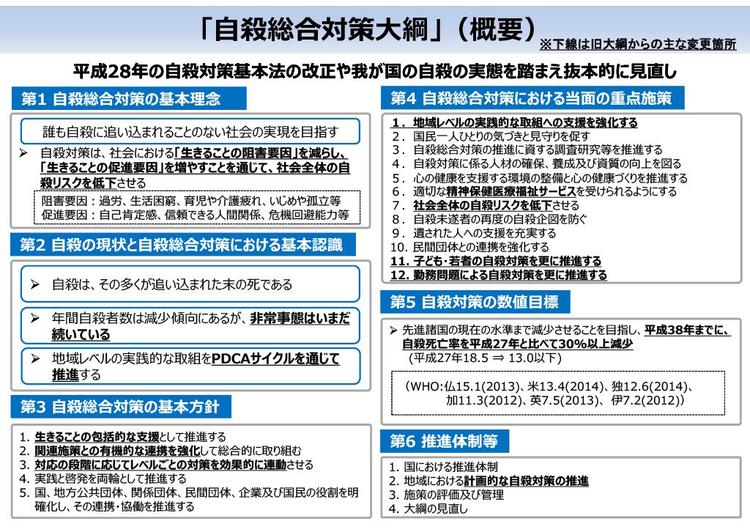

2017年に見直しが行われた第3次自殺総合対策大綱では、基本理念として、自殺対策は社会における「生きることの阻害要因」を減らし、「生きることの促進要因」を増やすことを通じて、社会全体の自殺リスクを低下させる方向で推進するものとすることが、新たに掲げられました。また、これとともに基本方針として、

〈自殺対策は「生きることの包括的な支援として推進する〉

〈関連施策との有機的な連携を強化して総合的に取り組む〉

〈対応の段階に応じてレベルごとの対策を効果的に連動させる〉

こと等が盛り込まれました。また、第2次大綱では9つだった当面の重点施策が12施策へと拡充され、新たに、「地域レベルの実践的な取組への支援を強化する」、「子ども・若者の自殺対策を更に推進する」、「勤務問題による自殺対策を更に推進する」等が盛り込まれました。

自殺対策の推進体制については、改正後の自殺対策基本法を踏まえ、「地域における計画的な自殺対策の推進」が盛り込まれました。

なお第2次大綱までは、「2016年までに、自殺死亡率を2005年と比べて20%以上減少させる」ことが自殺対策の数値目標として設定されていましたが、第3次大綱でも当面の目標として、先進諸国の水準まで減少させることを目指し、「2026年までに、自殺死亡率を2015年と比べて30%以上減少させる」ことが数値目標として設定されました。

指定調査研究等法人を中核とした更なる自殺対策の推進(2019年〜)

自殺対策に関する新法の制定

自殺対策の一層の充実を図るため、自殺対策を支える調査研究及びその成果を活用等の中核を担う指定調査研究等法人の制度を創設することなどを内容とした「自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律」が、2019年6月6日に成立し、自殺対策を支える調査研究及びその成果の活用等の中核を担う調査研究等法人を、厚生労働大臣が指定する制度が創設されました。

新法に基づく調査研究等法人の指定

2020年2月、「自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律」および「自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律施行規則(令和元年厚生労働省令第40号)」に基づき、一般社団法人いのち支える自殺対策推進センター(JSCP)が指定調査研究等法人に指定され、同年4月から本格的に業務が開始されました。

JSCPは、自殺総合対策部、調査研究推進部、地域連携推進部、総務部から構成され、「自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律」第5条で定められた業務に従事しています。自殺実態、自殺防止、自死遺族等支援、自殺対策の実施状況などに関する調査研究を進め、その成果を活用することとなっており、新型コロナウイルス感染症の影響が拡大する中にあっては、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策室と協働で、ストレスチェック機能を搭載しつつ支援情報を検索できる「新型コロナウイルス感染症対策支援情報ナビ」の構築や、著名人の自殺報道がみられた際には、報道機関に対してWHO自殺報道ガイドラインの周知徹底を促すなどの取り組みを進めてきました。また、地域連携推進部では全国各ブロックに、いのち支える自治体コンシェルジュを配置し、各都道府県・政令指定都市に設置されている地域自殺対策推進センターなどを通じて、地域レベルの実践的な自殺対策の取り組みへの支援を行っています。

なお、指定調査研究等法人の指定に伴い、国立精神・神経医療研究センター(NCNP)にあった自殺総合対策推進センター(JSSC)は廃止されました。

第4次自殺総合対策大綱の制定

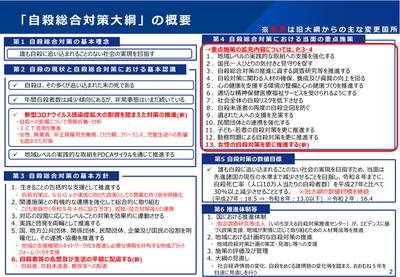

これまで基本法ならびに大綱に基づき、国を挙げて総合的な取り組みが行われてくる中で、かつては3万人を超えていた年間の自殺者数は、約2万人まで減少してきました。しかし、それでもなお1日に50人以上の方が、自殺で亡くなっているという厳しい現状があります。また、新型コロナウイルス感染症の影響で、自殺の要因となり得る様々な状況等が悪化したことなどにより、2020年以降は女性の自殺者が2年連続で増加したほか、小中高生の自殺者数も過去最多の水準となるなど、今後対応すべき新たな課題も顕在化してきました。

こうした状況を踏まえ、2022年10月に策定された第4次自殺総合対策大綱では、

〈子ども・若者の自殺対策の更なる推進・強化〉

〈女性に対する支援の強化〉

〈地域自殺対策の取組強化〉

〈総合的な自殺対策の更なる推進・強化〉

など新たに4つの柱が設けられ、これらに取り組むこととされました。

これらの柱のうち「子ども・若者の自殺対策の更なる推進・強化」につながる政府の取り組みとして、2023年4月にこども家庭庁が発足し、自殺対策室が設置されています。JSCPでは、2023年度にこども家庭庁からの委託を受け、「令和5年度こどもの自殺の多角的な要因分析に関する調査研究」を実施し、翌2024年度には、こども家庭庁補助事業として「令和6年度こどもの自殺の多角的な要因分析に関する調査研究」を行いました。

なお、第3次および第4次大綱においては、2026年までに自殺死亡率を2015年と比べて30%以上減少させることが数値目標として設定されていますが、2024年の時点でまだ目標は達成されていない状況です。JSCPでは、あらゆる活動の原点に「いのち」と「対人支援や地域連携の現場」を据えており、それぞれの現場に根差した多分野の主体が関わる中、我が国の自殺総合対策における「ハブ(つなぎ役)」の役割を果たすことで、自殺対策の更なる推進に取り組んでいきます。

自殺対策基本法の再改正

2025年6月5日の衆議院本会議で自殺対策基本法の改正案が可決され、成立しました。約10年ぶりとなる今回の改正は、近年、増加傾向が続き、喫緊の課題となっているこどもの自殺について、社会全体で対策を進めていくことを目指すものです。

第2条の「基本理念」に「こどもに係る自殺対策は、こどもが自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、その権利利益の擁護が図られ、将来にわたって健康で心豊かな生活を送ることができる社会の実現を目指し、社会全体で取り組むことを基本として、行われなければならない」(第7項)を加え、第3条「国の責務」に「こどもに係る自殺対策について、内閣総理大臣、文部科学大臣及び厚生労働大臣は、その自殺の実態等を踏まえて適切かつ効果的に策定され、及び実施されるよう、相互に又は関係行政機関の長との間において緊密な連携協力を図りつつ、それぞれの所掌に係る施策を推進しなければならない」(第2項)と定められました。

また、具体的にこどもの自殺対策を進めていくため、こどもの自殺防止に取り組む学校の責務を明示(第5条)するとともに、心の健康の保持のための健康診断や保健指導等の措置、精神保健に関する知識の向上に努めることなどを規定(第17条第3項)。さらに地方自治体は、自殺防止や自殺未遂者支援を実施していくために、学校、教育委員会、児童相談所、精神保健福祉センター、医療機関、警察署、民間団体などの関係者による「協議会」を設置できることとしました(第23〜25条。協議会の構成者には守秘義務が課されます)。

このほか、自殺対策におけるデジタル技術やAI(人工知能)等の適切な活用とともに、SNSなどインターネット上の情報が及ぼす影響への配慮を促す取り組みの促進などについても盛り込まれています。改正法の施行は公布から6か月以内ですが、第17条3項や協議会に関する規定は2026年4月1日から施行されます。