啓発・提言等

【開催レポート】 第8回 自殺報道のあり方を考える勉強会 ~最新研究報告 国内の自殺報道の変化とウェルテル効果~

2024年9月 3日

JSCPは2025年6月27日、メディア関係者やプラットフォーム事業者などを対象に、「第8回 自殺報道のあり方を考える勉強会 ~最新研究報告 国内の自殺報道の変化とウェルテル効果~」をオンラインで開催しました。本勉強会では、近年メディア関係者の間でWHO自殺報道ガイドライン(『自殺予防を推進するためにメディア関係者に知ってもらいたい基礎知識 2023 年版』)が浸透しつつある中で、自殺報道の質がどのように変化してきたのか。そして、その変化がウェルテル効果(自殺報道の影響で自殺者数が増える現象)の抑止と関連があるかどうかについて、JSCPによる研究の中間報告を行いました。

その他、近年の国内の自殺の概況、WHO自殺報道ガイドラインの紹介など、自殺・自殺報道の基礎的な情報についてもお伝えしました。当日は約160人にご参加いただきました。

■プレスリリースは、こちら

日本の自殺の概況(JSCP代表理事 清水康之)

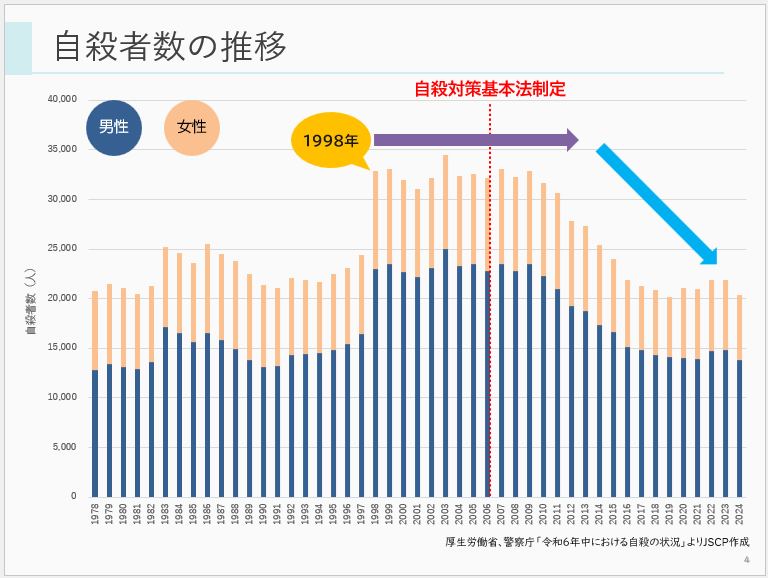

まずJSCP代表理事の清水康之が、日本の自殺の現状と自殺報道の動向について説明しました。日本の自殺者数は1998年に急増し、自殺対策基本法制定(2006年)後の2010年に減少傾向に転じました。その後2019年まで10年連続で減少を続けましたが、コロナ禍の2020年に11年ぶりに増加し、その後も横ばいの状況が続いています。

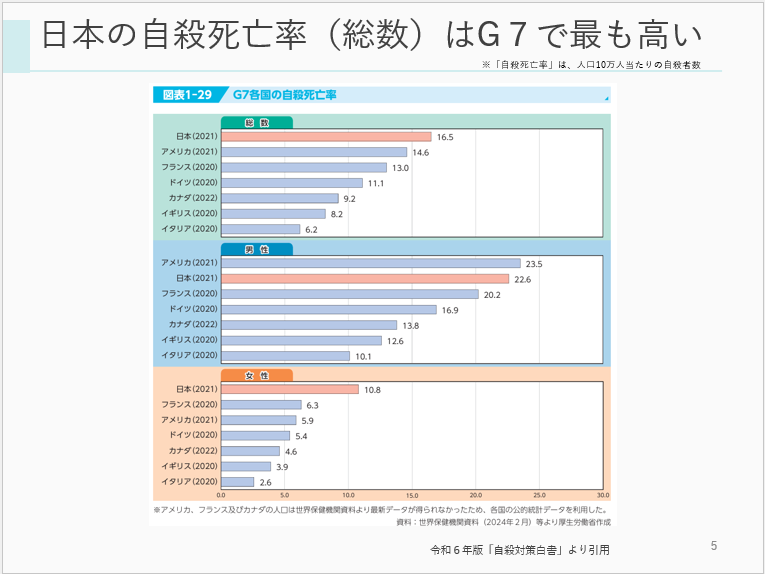

続いて、G7(主要7か国)の自殺死亡率のデータを示し、日本は世界的に見ても自殺死亡率が高く深刻な状況であることを伝えました。

〈自殺報道の動向〉

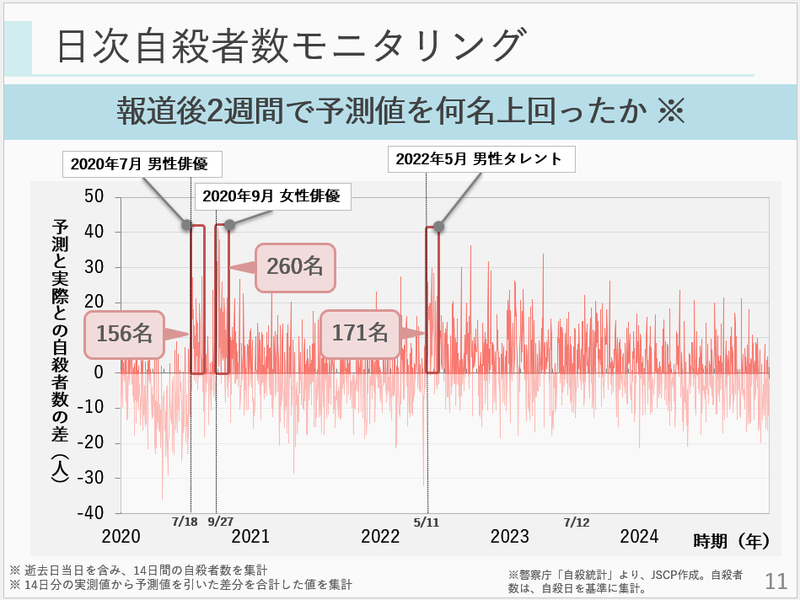

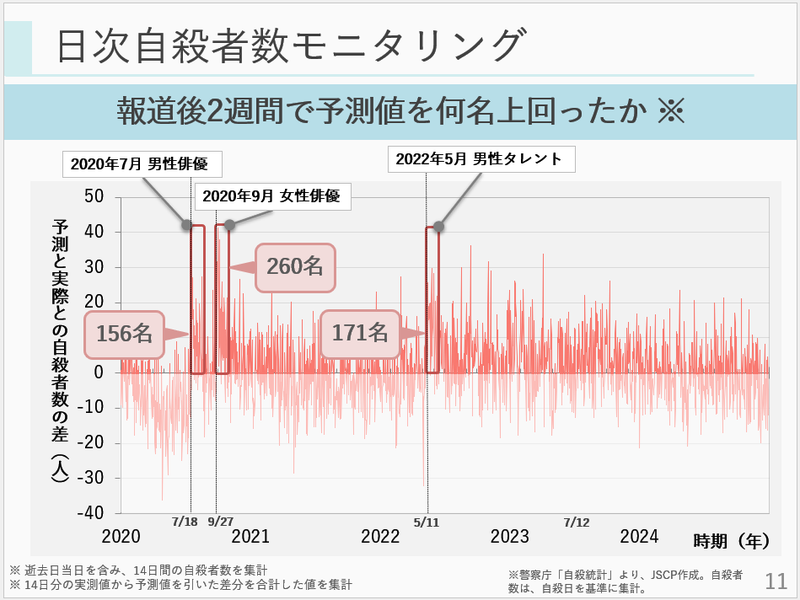

次に、警察庁の自殺統計などの分析データを示し、メディアが有名人などの自殺をセンセーショナルに報じた後に自殺者数が増える「ウェルテル効果」が日本でも確認されていると述べました。特に、有名人の自殺報道の直後に顕著に自殺者数が増加し、亡くなった方と属性(性別や年齢、境遇など)が近い人々がより強い影響を受けやすい可能性があることを説明しました。

具体的には、2020年7月に男性俳優、同年9月に女性俳優、2022年5月に男性タレントが亡くなった報道の直後に日別自殺者数が急増したことを、グラフを示しながら説明しました。

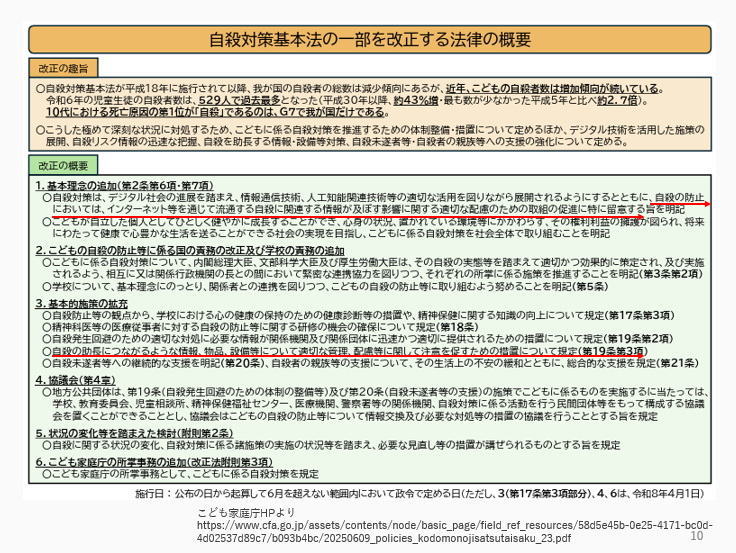

続いて清水は、直近の動きとして、2025年6月5日に成立し、11日に公布された改正自殺対策基本法について言及しました。この改正では、自殺報道に関連する条文が2つ加えられました。

①第2条第6項(基本理念)に、「自殺対策は、デジタル社会の進展を踏まえ、情報通信技術、人工知能関連技術等(注:生成AIなど)の適切な活用を図りながら展開されるようにするとともに、自殺の防止においては、インターネット等を通じて流通する自殺に関連する情報が及ぼす影響に関する適切な配慮のための取組の促進に特に留意」する旨が追記されました。

②第19条には第3項として、国と地方自治体は、「自殺の助長につながるような情報、物品、設備等についてその適切な管理、配慮等に関して注意を促すために必要な措置を講ずる」規定が設けられました。これについて清水は、「国や地方自治体がWHO自殺報道ガイドラインを踏まえた報道をメディアに呼びかける際の根拠にもなる条文であると理解してほしい」と話しました。

最後に、「私を含めJSCPの広報に携わる者は全員メディア出身者でもあり、自殺報道のあるべき姿を一方的に皆さんに押し付けようと思っているわけではない。メディアの独立性は極めて重要であると考えている。ただ、自殺報道は人の命を奪う凶器になりかねないため、人々を自殺に追い込むような報道がなされないよう、メディアの皆さんと共に自殺報道のあり方を考えていきたいと思っている」と述べました。

WHO自殺報道ガイドライン「するべきこと」「してはいけないこと」(JSCP広報官 山寺香)

JSCP広報官の山寺香はまず自己紹介で、2003年~2021年まで新聞記者として自殺対策や児童虐待問題などを取材してきたこと、そして2021年にJSCPに入職し、メディアでの経験を活かしながら自殺報道に関する業務等に携わっていることを伝えました。

続いて、WHO(世界保健機関)がメディア関係者向けに作成した自殺報道ガイドラインについて、以下のように説明しました。

● 2000年に初版が発行され2023年発行の最新版は第4版であること

● 世界各国の100以上の研究論文を基に作成されたこと

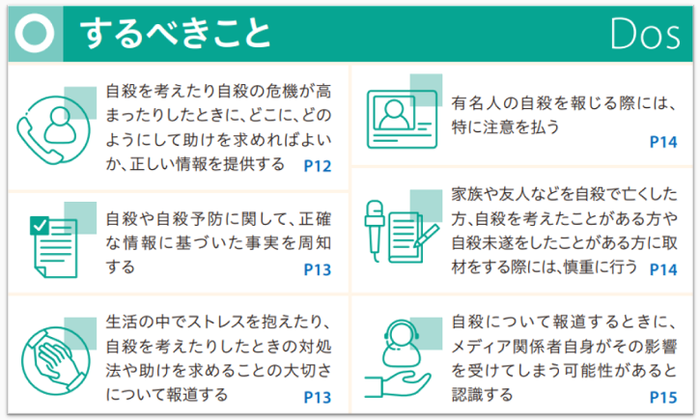

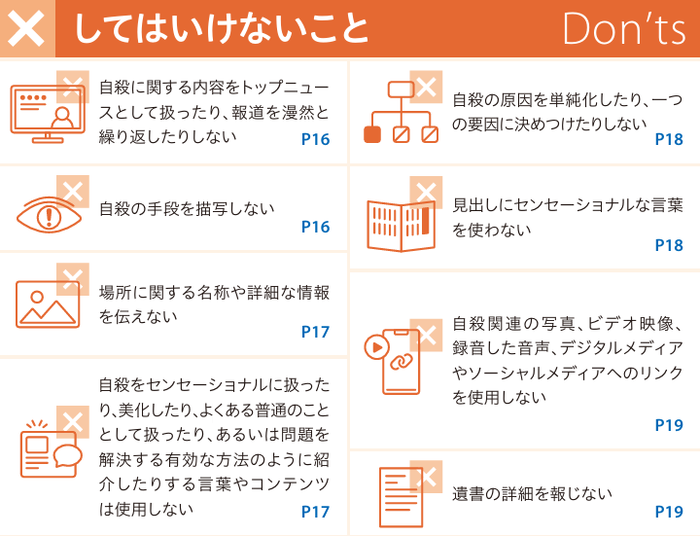

●「するべきこと(Dos)」(6項目)と「してはいけないこと(Don’ts)」(8項目)を掲載していること

● ガイドラインの目的は、自殺報道が自殺者数を増加させる「ウェルテル効果」を最小化し、報道が自殺を抑止する「パパゲーノ効果」を最大化すること

ウェルテル効果は、メディアが有名人などの自殺をセンセーショナルに報じた後に自殺者数が増える現象であり、1774年にゲーテが著した『若きウェルテルの悩み』に由来しています。

一方、パパゲーノ効果は、メディア報道が自殺を抑止する現象であり、モーツァルトのオペラ『魔笛』の登場人物パパゲーノにちなんで名付けられました。特に、厳しい境遇で死にたい気持ちを抱えながらも危機を乗り越えたり、肯定的に対処したりした物語を伝えることが、自殺を抑止する効果があるとされています。この概念は2010年に提唱された、比較的新しいものです。

次に、WHO自殺報道ガイドラインの「するべきこと(Dos)」と「してはいけないこと(Don'ts)」について、1項目ずつ取り上げて説明しました。

『自殺予防を推進するためにメディア関係者に知ってもらいたい基礎知識 2023 年版』より引用

WHO自殺報道ガイドライン2023年版は、JSCPのWebサイトで公開しており、無料でダウンロードできます。

最新研究報告 ~国内の自殺報道の変化とウェルテル効果~(JSCP分析官 谷貝祐介)

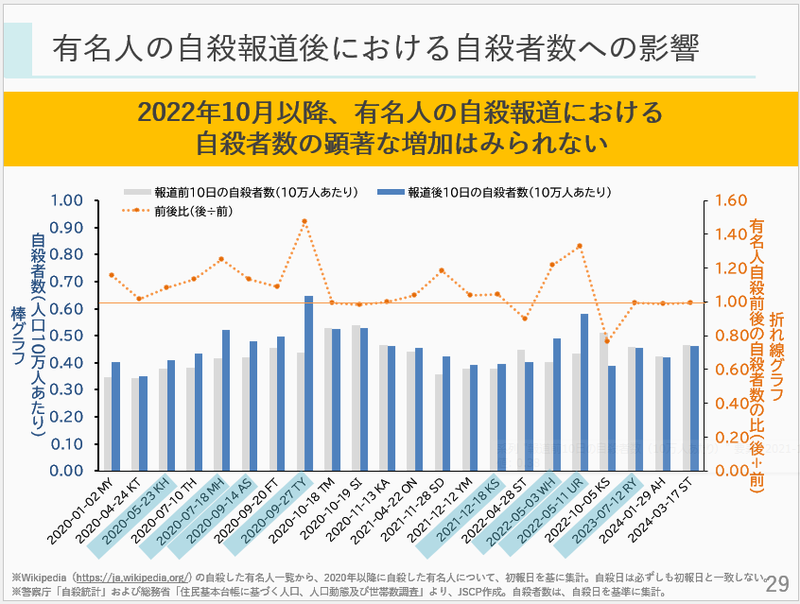

JSCP分析官の谷貝祐介は、「最新研究報告 ~国内の自殺報道の変化とウェルテル効果~」と題し、①国内におけるウェルテル効果の特徴、②近年の自殺報道の変化、③報道内容の変化と自殺者数の関係、について説明しました。

JSCP分析官の谷貝祐介は、「最新研究報告 ~国内の自殺報道の変化とウェルテル効果~」と題し、①国内におけるウェルテル効果の特徴、②近年の自殺報道の変化、③報道内容の変化と自殺者数の関係、について説明しました。

①国内におけるウェルテル効果の特徴

-

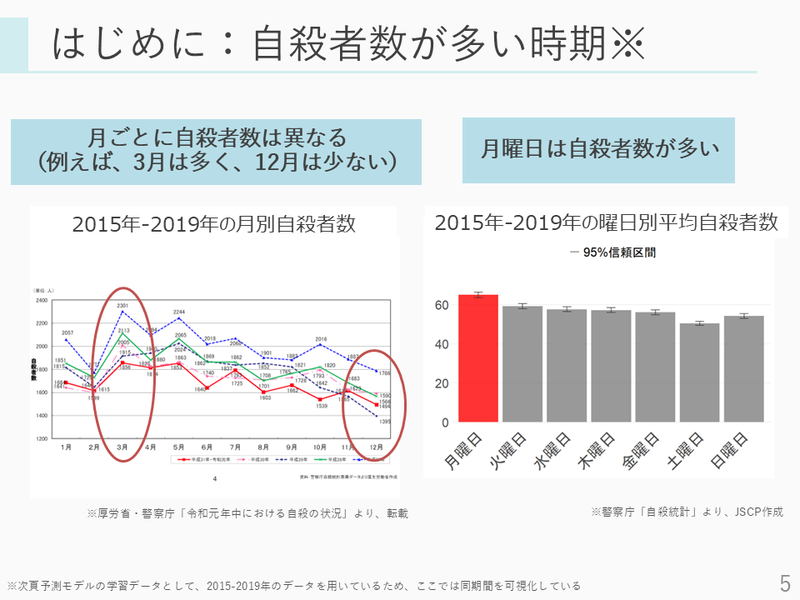

- 自殺者数の時期による変動(2015年~2019年のデータに基づく)

・月別: 例年3月は自殺者数が多く、12月は少ない傾向があります。

・曜日別: 月曜日は他の曜日と比べて自殺者数が多い傾向にあり、土曜日と日曜日は少ない傾向が見られます。

-

- 日次自殺者数のモニタリング

JSCPでは過去の傾向(月別・曜日別の自殺者数の特徴、人口、失業率など)を用いて自殺者数を予測し、実際の自殺者数と比較することによって、報道後に自殺者数が大幅に増加していないかどうかモニタリングしています。その結果、2020年7月の男性俳優、同年9月の女性俳優、2022年5月の男性タレントの自殺報道の直後に、予測値を大幅に上回る自殺者数の顕著な増加が見られました。谷貝は「JSCPとしては、これらの期間にウェルテル効果の影響があった可能性があると考えている」と話しました。

-

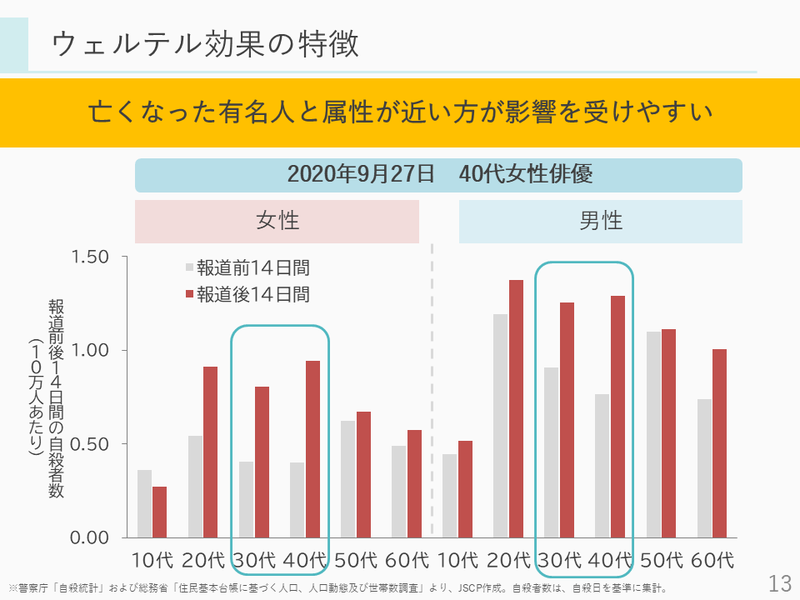

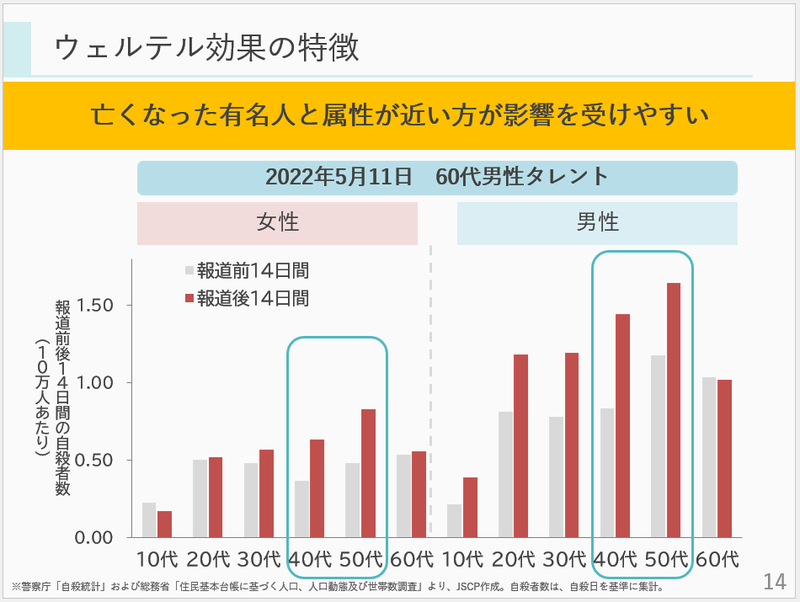

- ウェルテル効果の特徴

亡くなった方と属性が近い方が影響を受けやすい

亡くなった有名人と性別や年代などの属性が近い人が、より影響を受けやすい傾向にあります。例えば、40歳であった女性俳優の自殺報道後には30代から40代の女性の自殺が顕著に増加し、61歳であった男性タレントの自殺報道後には40代から50代の男性の自殺が増加しました。

-

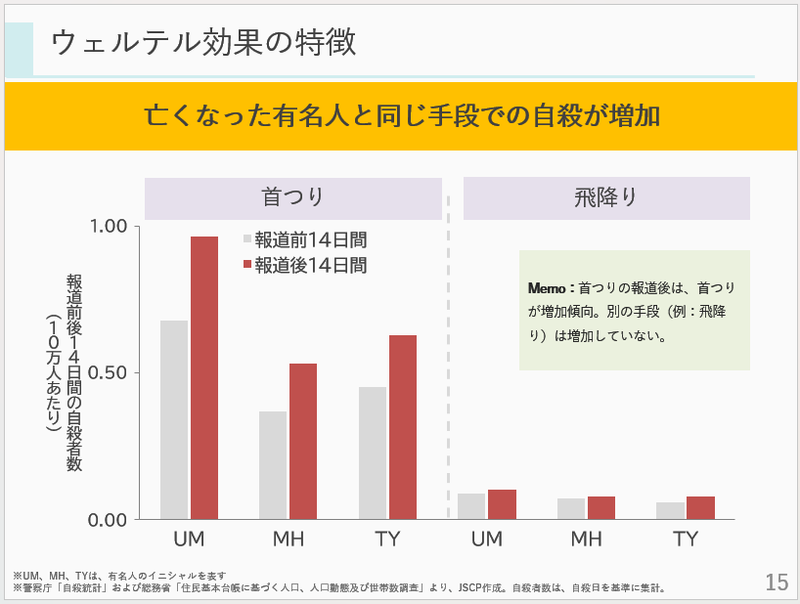

- 亡くなった方と同じ手段での自殺が増加

報道された自殺の手段と同じ手段による自殺が増加しやすい、という特徴もあります。谷貝は、過去に亡くなった有名人の自殺報道直後の自殺者数の増加を手段別に示し、それと同じ手段での自殺が顕著に増えた一方、別の手段による自殺者数には増加がみられなかったと報告しました。

谷貝は「これら2つの特徴は、これまでの国内外の研究でも繰り返し示されており、頑健なエビデンスとして報告されているものである」と話しました。

②近年の自殺報道の変化

JSCPでは、近年の自殺報道の変化に注目した研究を進めており、この日は分析結果を中間報告しました。

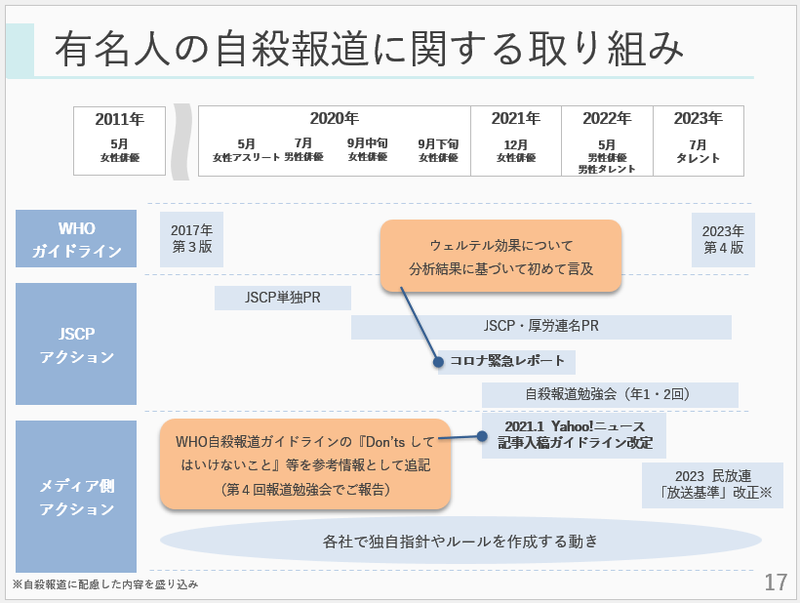

谷貝はまず、近年のWHO、JSCP、メディアの3者よる自殺報道への取り組みについて代表的なアクションをまとめた資料を示し、「近年、自殺報道をめぐってはこのような動きがある。一方で、こうした動きを背景に自殺報道がどのように変化してきたかという視点の研究は、まだない。今日は、その分析結果の一端をお伝えしたい」と述べました。

(JSCP作成)

〈研究の概要〉

-

- 分析対象: 2011年から2023年までに自殺で亡くなった有名人9人に関する、新聞とテレビでの報道。初報から7日間の有名人の名前を含む報道で、テレビは昼と夜の報道番組のみを対象としました。分析対象のテレビ番組数は計63、新聞記事数は92。

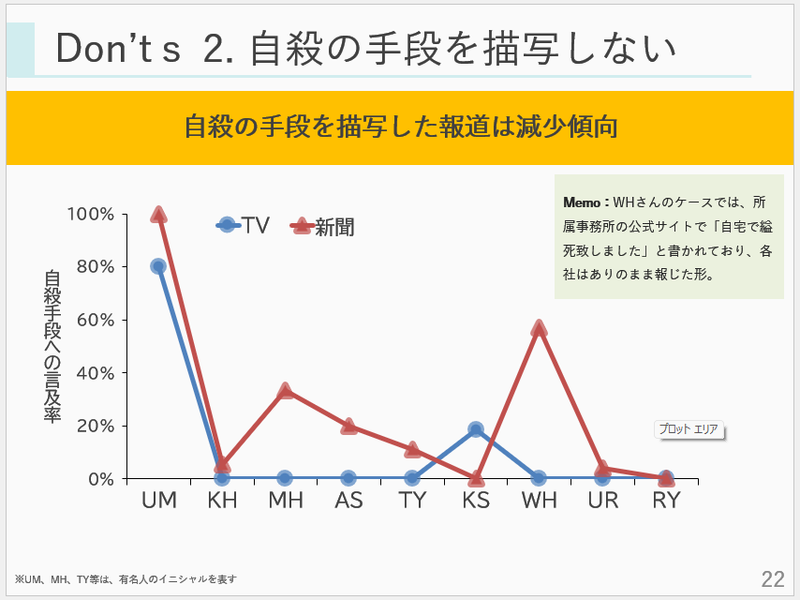

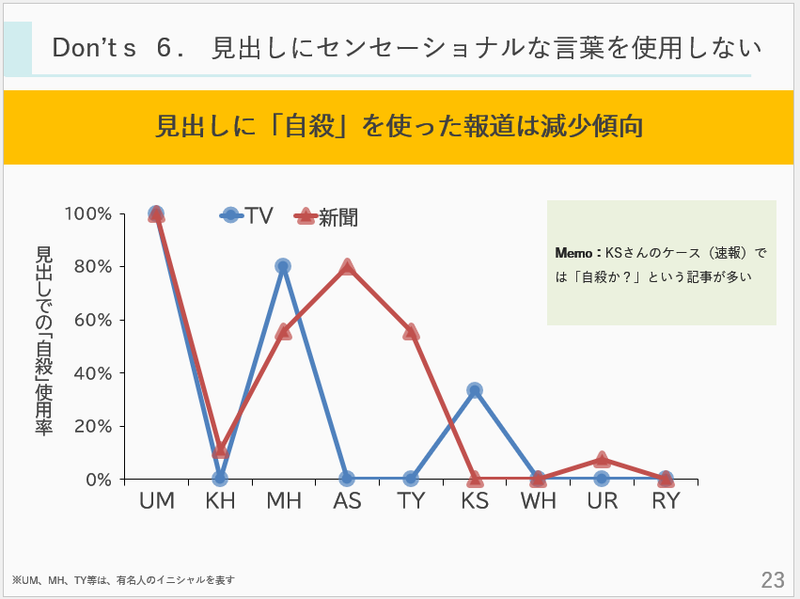

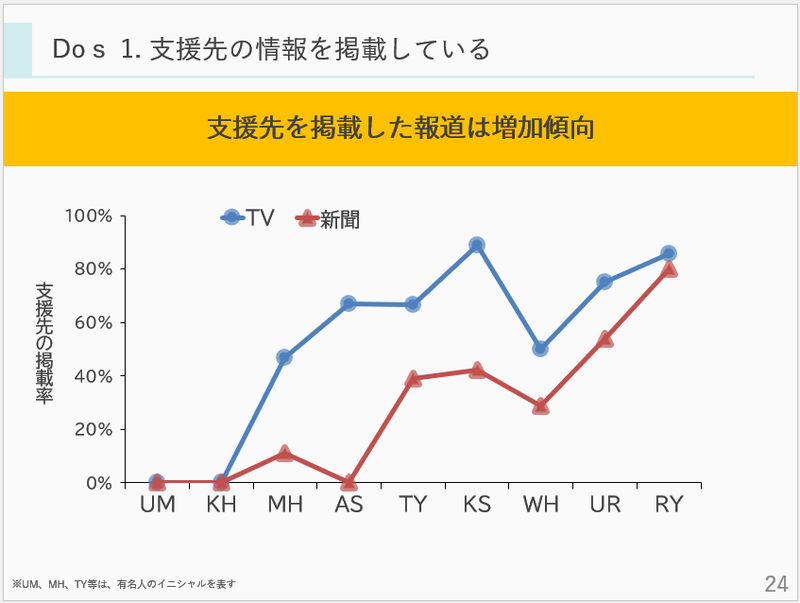

- 報道内容の評価基準: WHO自殺報道ガイドラインの「Dos」(6項目)と「Don’ts」(8項目)の中から抜粋した、「自殺の手段を描写しない」「見出しにセンセーショナルな言葉を使用しない(見出しに『自殺』という言葉を使わない)」「支援先の情報を掲載している」の3項目について報道内容を評定。

- 分析結果:

・自殺の手段を描写した報道は減少傾向

2011年の女性タレントの報道時には80〜100%が手段に言及していたが、2020年の女性タレント以降はその割合が減少し、2023年のタレントの報道時には0%になっていました。

(JSCP作成)

・見出しに「自殺」を使った報道は減少傾向

2011年の女性タレントの報道時には100%でしたが、2023年のタレントの報道時には0%になっていました。

(JSCP作成)

・支援先を掲載した報道は増加傾向

2011年の女性タレントと2020年5月の女性タレントの報道時には0%でしたが、2020年7月の男性タレントの報道以降に徐々に増加し、2023年7月のタレントの報道時には80%近くで支援先情報が含まれるようになりました。掲載回数が多い相談先は、「いのちの電話」「心の健康相談統一ダイヤル」「生きづらびっと」「よりそいホットライン」の順でした。これらのサービス名のGoogleでの検索量が、有名人の自殺報道のタイミングで急増していることも確認されたことから、谷貝は次のように話しました。「相談先の情報を掲載することが、支援を必要とする方々の行動に影響を与える可能性がある」。

(JSCP作成)

③報道内容の変化と自殺者数の関係

次に、報道内容の変化と自殺者数との関係についての分析結果を紹介しました。2020年以降に自殺で亡くなった有名人について、Wikipediaで整理された一覧に掲載された方のうち、報道がなかったケースと初報が特定できなかったケースを除外した22人について、初報の前後10日間の自殺死亡率(人口10万人あたりの自殺者数)を調べました。その結果、2020年は全体として、自殺者数の増加傾向が見られました。一方、2022年5月の男性タレントよりも後の報道では、自殺者数の顕著な増加は見られませんでした。

(JSCP作成)

谷貝は、報道の変化と自殺者数の関係について、明確な因果関係の特定にはさらなる研究が必要であるとしつつ、「メディア関係者の皆様の取り組みによって、センセーショナルな見出しや手段への言及が減り、支援先の情報の記載が増加するなどの変化があった。これにより(読者や視聴者の)リスクの高い情報への露出が低下し、助けとなるような情報が増加したことによって、自殺者数の増加が抑制された可能性がある」と述べました。ただし、「この可能性を厳密に検証するためには、SNSでの拡散状況や相談窓口への実際の相談データなども考慮した総合的な影響評価が必要であり、さらなる検討が必要だ」と、今後の研究の展望を語りました。

自殺報道の課題と展望(和光大学教授/JSCP調査研究推進部部長補佐 末木 新)

和光大学教授でJSCP調査研究推進部部長補佐の末木新はこれまで、インターネットを利用した自殺対策などについて研究をしてきました。勉強会では、谷貝による分析結果の発表を受け、自殺学の専門家の視点から、自殺報道における課題と今後の展望についてコメントしました。

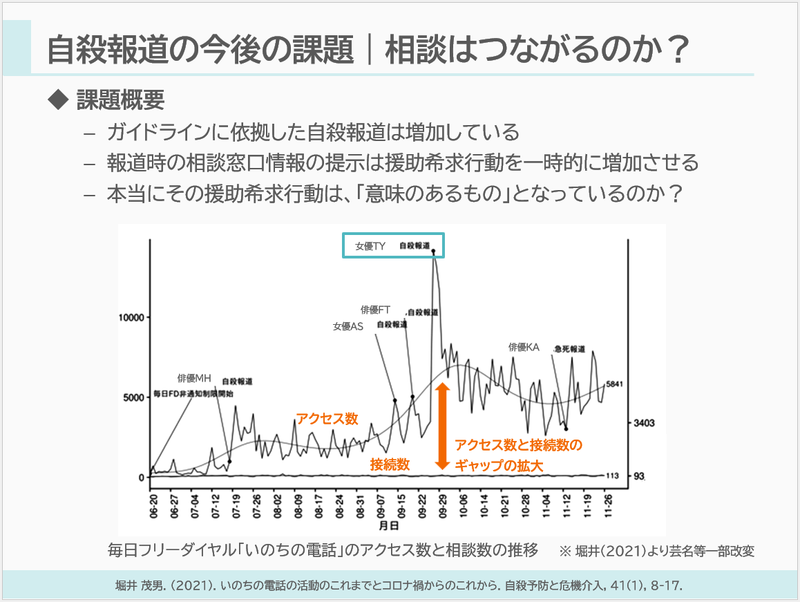

自殺報道の今後の課題:相談はつながるのか?

先ほど谷貝が報告したように、近年、自殺報道の際に支援先の情報を掲載する記事が増えています。しかし一方で、有名人の自殺報道後に相談件数が増加しても、受け皿となる相談窓口のキャパシティ不足により、相談対応率は逆に下がってしまう現状があります。末木はこのことを、ある相談機関へのアクセス数と相談対応件数の推移をまとめた研究結果を示しながら説明しました。

末木新「第8回 自殺報道のあり方を考える勉強会」発表資料より引用

支援先情報のよりよい提示方法とは?

末木は、「せっかく勇気を振り絞って相談しようと思っても、つながらなければ、絶望してしまうようなことも起こり得る」とし、「自殺報道に触れて不安になる方には、緊急の相談が今すぐに必要な方もいれば、セルフケアで何とか対処が可能な方もいる。だから、相談窓口の情報だけでなく、例えば24時間365日アクセスできるWebサイトなどの情報も合わせて提供してほしい」と強調しました。いつでもアクセスできる支援先の具体例としては、以下の2つのサイトを紹介しました。

-

- 「こころのオンライン避難所」気持ちを落ち着けるセルフケアの方法や相談先に関する情報、周囲の人の様子がいつもとは違うことが気になった場合の対応方法などを紹介しています。JSCPが運営。

- 「かくれてしまえばいいのです」生きるのがしんどいと感じているこども・若者向けのWeb空間。死にたい気持ちを抱えながらも安心して存在できるオンライン上の居場所。匿名・無料で24時間利用できます。NPO法人 自殺対策支援センターライフリンクが運営。

末木新「第8回 自殺報道のあり方を考える勉強会」発表資料より引用

ガイドライン協働構築の重要性

最後に末木は、「自殺報道は、人の命を奪う『凶器』になりかねない一方で、例えば過労自殺裁判に関する報道などのように社会変革の原動力となるポジティブな影響力も持ち得る。そのため、単に『自殺報道をしなければよい』『規制をすればよい』とは考えていない」と述べました。

その上で、自殺報道のポジティブな面を増やしネガティブな面を減らすために、JSCPのような研究機関とメディアが協働し、新しい報道のあり方を共に作っていくことを提案しました。例えば、有名人の自殺報道で支援先情報を伝える際、ストレス・コーピングの方法を紹介するページを(紹介するストレス・コーピングの種類や紹介方法をかえながら)複数種類作成し、Web上での閲覧時間がどう変化するかを調べることで、より効果的な情報提供のあり方を共に考えていくことができると説明しました。

女子生徒2名転落事案の報道と、メディアへのアンケートから見えたこと(JSCP広報官 山寺香)

JSCPでは、有名人の自殺報道においてWHO自殺報道ガイドラインに沿った報道が増えている一方で、日々の自殺報道のモニタリングを通して「特にこどもの自殺や心中と思われる事案については、必ずしもWHOガイドラインを踏まえた報道がされていない現状がある」とも感じています。本パートで山寺は、有名人に限らず、一般の方の自殺事案の報道における課題に焦点を当て、JSCPが近年の自殺報道において問題意識を持っている以下の3点について説明しました。

(※勉強会当日はこれに加え、実際の転落事案に関する報道事例や、その事案でWHO自殺報道ガイドラインに触れる可能性がある報道を行った社に対するアンケート調査の結果の概要を報告しましたが、本レポートでは非公開とします。)

一般の自殺事案の報道におけるJSCPの問題意識

①有名人以外の事案でも、ウェルテル効果は起こる

有名人の自殺報道では手段の詳細が報じられなくなっている一方で、一般の自殺事案では「飛び降り」「飛び込み」「練炭を使って」といった表現が依然として見受けられます。特にSNSで知り合った方同士の集団自殺、心中事案、こどもや若者が亡くなった事案、手段が特殊な事案などで、ガイドラインに触れる可能性のある報道が少なくないと感じています。

②こども・若者は特に自殺報道の影響を受けやすい

亡くなった人と属性や境遇が似ていて自己と重ねる度合いが大きい人ほど自殺報道の影響を受けやすく、こどもや若者は特にその傾向が顕著であることが分かっています。近年、自殺で亡くなるこどもの数が過去最多となっている社会状況も考慮し、特に配慮が必要です。

③SNSで拡散するリスクまで考慮しているか

センセーショナルな報道は、SNSでユーザーが独自の情報を付加し、SNS等で爆発的に拡散する可能性があります。その場合に懸念されるリスクを、配信前に考慮することが大切です。(たとえば、過去に女子生徒2人が自殺に至るまでをSNSでライブ配信した事案では、ライブ配信についてWebで報じたメディアの記事がSNSで拡散し、そのメディアが関連記述を削除した後も、修正前の記事が動画のコピーと共に拡散され続けました。)

質疑応答(JSCP清水、山寺、谷貝、末木)

質疑応答では、参加者から寄せられた質問に対し、清水、山寺、谷貝、末木が回答しました。

【質問①】有名人の自殺をめぐるフェイクニュースに対して、ファクトチェックなどをする場合にはどのように対処すべきか?

清水)生成AIの技術がこれだけ発展してきている中で、例えば、有名人の方が亡くなった際に「生前こんなことを語っていた」というようなフェイク動画を作成して流すことも可能な状況になってきています。ただそうした現状に、WHO自殺報道ガイドラインも追いついておらず、JSCPでも十分な検討ができているわけではありません。こうしたことがいつ起きてもおかしくない状況なので、ぜひメディアの皆さんと一緒に今後の対処法を検討していきたいと考えています。

【質問②】ラジオのニュースでは、通信社や新聞社のニュース原稿をそのまま読んでいる。ラジオでも、自殺に関するニュースを読む際には、支援先や相談先の情報を案内すべきか?

清水)ラジオニュースでも、当然ながら相談先・支援先を案内すべきと考えています。相談窓口の情報に加え、24時間365日誰でもアクセス可能なWebサイトの情報も合わせてご紹介いただけるとよいと思います。

【質問③】報道においては、自死遺族の視点も大切だと思っている。特に「自殺」という言葉は当事者の実感として「抵抗がある」という声を聞いたことがある。昨今の報道では、「自殺」ではなく「自死」という言葉を使うところもあるが、どう思うか?

清水)これについては「正解」があるわけではないので個人的な意見となるが、遺族に関わる場合は、「自死遺族」「自死遺児」のように「自死」という言葉を使うべきだと思っています。一方で、「自殺」をすべて「自死」に置き換えることには反対です。現場で起きている厳しい現実を伝えるためには、「自殺」という言葉を用いることも大切ではないかと考えるからです。その時々の時代の中で、文脈も読み込みながら、表現を使い分けていく必要があると思っています。

〈参考資料〉

|

【質問④】事件報道において、例えば自殺ほう助の被疑者に関する報道で、自殺の「手段」に関する情報の記載が求められる場合がある。WHO自殺報道ガイドラインでは「自殺の手段を描写しない」とされているが、その線引きをどう考えればよいか?

山寺)とても難しい問題だが、WHO自殺報道ガイドラインは「手段」の描写を避けるべきとしており、基本的にはその原則に沿うべきと考えます。ただし、WHOのガイドラインでは手段の記載を一律に避けるべきとしているわけではなく、17ページには、「しかし、自殺の手段を報道に含めることを決定した場合は、見出しや冒頭の段落、概要欄など、記事の目立つ部分ではなく、記事の中頃に一度だけ掲載するのが最善である。このような報道は常に、できる限り一般的な用語で行うべきである」という記載もあります。この件については一律の線引きは難しく、ケースバイケース、事案ごとに社内で検討の上でご判断いただければと思います。

【質問⑤】取材相手から「死にたい」「もう生きていても仕方ない」などと言われることがある。このようなときに取材者ができる対応について、参考になる論文やサイトがあれば教えてほしい。

末木)手前みそで恐縮ですが、私の著書「『死にたい』と言われたら―自殺の心理学」(ちくまプリマ―新書)に、対応・対話の仕方や、どのような情報を提供するのがよいかについて書いています。また、「死にたい」と言われた取材者の側もしんどさやつらさを経験することがあり、取材者自身がどこにどのように助けを求めていくかも考慮しながら対応することが大切です。

■JSCPが過去に開催した「自殺報道のあり方を考える勉強会」の詳細レポートは、こちら

■JSCPが2024年に開催した「『自殺の表現』に関する映像・舞台関係者向け勉強会」の詳細レポート は、こちら(前編 / 後編)

関連新着トピック

- 2025年9月24日

- 【開催レポート】令和7年度 自殺未遂者ケア研修「一般救急版」

- 2025年9月10日

- 「自損行為による救急搬送事案の概要資料」を公表

- 2025年9月 4日

- 「LIVE LIFE 各国における自殺予防実施ガイド」日本語版を公開

- 2025年8月28日

- IASP Language Guidelinesの日本語版を公開