SPECIAL

【JSCP対談企画】 日本産婦人科医会・相良洋子常務理事×JSCP代表理事・清水康之 「母親だけの問題じゃない『妊産婦の自殺162人』に向き合う」

「Yahoo!ニュース エキスパート」で2025年10月14日に公開した記事を転載しています。

JSCP代表理事の清水康之(左)と日本産婦人科医会の相良洋子常務理事(右)

JSCP代表理事の清水康之(左)と日本産婦人科医会の相良洋子常務理事(右)

「こどもは可愛いのに、不安感と絶望感が消えない」「40代で第一子を出産し、死にたいと思う日々が続いている」。

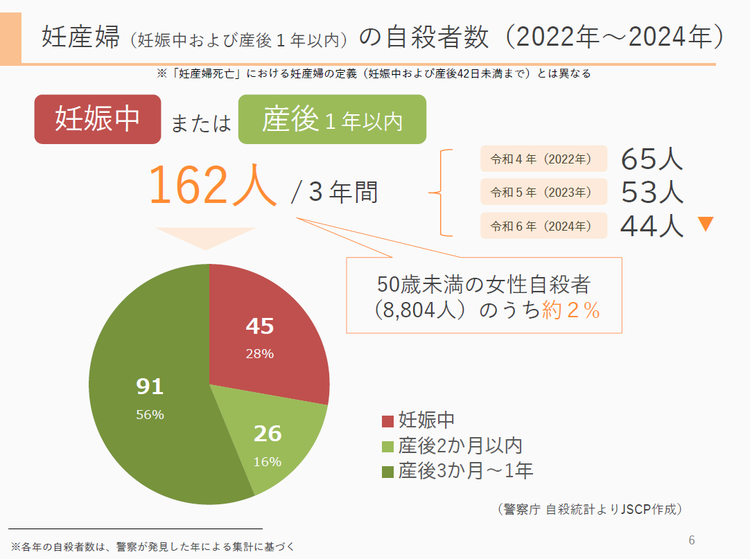

2022年から2024年の3年間に、自殺で亡くなった妊産婦(妊娠中または産後1年以内)は、162人に上るという分析結果が発表されました。これを報じた記事には、当事者世代を中心とする多くの女性たちから「私もつらかった」「誰にも言えなかった」など、共感や苦しみを吐露する声が多く寄せられました。妊娠や出産は喜ばしいこととされますが、心身への負担は大きく、孤独や不安を抱え込む人は少なくありません。

今回の分析は、筆者が所属する一般社団法人いのち支える自殺対策推進センター(JSCP)が、日本産婦人科医会(石渡勇会長)の協力のもとで実施しました。分析にかかわったJSCPの清水康之代表理事と、日本産婦人科医会の相良洋子常務理事に、妊産婦の自殺の背景と、今求められる対策について、語っていただきました。

【文・山寺香、写真・八木沼卓(いずれもJSCP)】

可視化された「162人」という現実

――今回の調査結果と反響を、どのように受け止めていますか?

相良)

記事に寄せられたコメントには、自分も妊娠中や出産直後に辛い思いをしたという声が多くありました。産科医療の現場まで届いていなかった声が、掘り起こされたと感じました。胸が痛むと同時に、亡くなった162人の背後には自殺には至らずとも、苦しんでいる多くの方がいることを再確認しました。この方々の声を無駄にしてはいけないと、強く思っています。

清水)

2022年から、警察庁の自殺統計に「妊娠・産後の状況」という項目が新設されました。これにより、警察が把握した妊産婦の自殺事案に関するデータが、全国レベルで明らかになりました。これまで漠然としていたものが、具体的な数値として可視化された意味は大きいです。データの公表により、これまで表面化してこなかった潜在的な声が言語化され、社会に共有され始めたと感じています。これは、対策の社会的枠組みを作る上で大きな一歩です。そして、これをどうやって具体的な対策につなげていくのかが、これからの課題です。

JSCPの「いのちを育む妊産婦の危機 ~自殺の実態と今後の課題~」(2025年度版)より引用

JSCPの「いのちを育む妊産婦の危機 ~自殺の実態と今後の課題~」(2025年度版)より引用

背景にある「孤立」と「完璧主義」

相良)

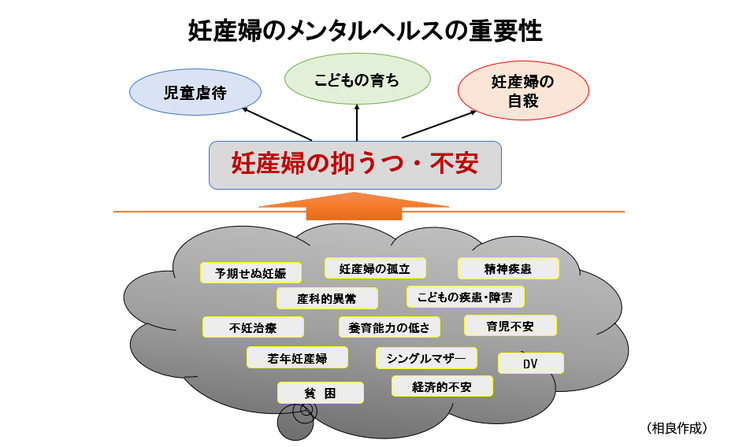

妊産婦に限らず、社会のひずみは弱い部分に現れます。「完璧な母親でなければ」「完璧なこどもじゃないとダメ」。そういった社会や周囲からの無言の圧力や、本人がそう思い込んでしまう心理状態が、妊産婦の不安を強くし、問題を深刻化させています。

これは、母親個人だけではなく、社会全体の問題です。妊産婦のメンタルヘルスの問題を放置すると、児童虐待や愛着形成の不全、場合によっては自殺という形で表出することもあります。すべてのケースではありませんが、結果として課題が世代間で連鎖し、社会全体に影響をもたらしていきます。

清水)

今少子化対策が叫ばれていますが、母親が孤立して出産・子育てを背負わねばならない状況のままでは、穴が開いたバケツに水を注ぐようなものです。安心して出産・育児ができる環境を作るため、父親が育児に参加しやすい仕組みを整えることなどを含めて、社会全体の土台を強くする必要があります。

相良)

こうした支援は、女性の一生に深くかかわる問題でもあります。私が婦人科のクリニックを開業していた頃、更年期の相談にいらした方の中には、産後うつなどの不調を引きずっている方が少なくありませんでした。不調を抱えながら子育てをした罪悪感から自分を責め続けている方もいて、妊娠中から産後のメンタル面でのサポートの重要性をつくづく感じてきました。

妊産婦の自殺の要因

清水)

JSCPの分析では、特に次の層が自殺のハイリスクグループであることが分かりました。

●妊娠中 :20~24歳

●産後1年以内:40~44歳

自殺の原因・動機も、年代や状況で異なります。

●妊娠中 :配偶者がいる人は「家庭問題」、いない人は「交際問題」が最多

●産後1年以内:配偶者がいる人は「家庭問題」、いない人は「健康問題」が最多

(※分析結果の詳細は、JSCP「いのちを育む妊産婦の危機 ~自殺の実態と今後の課題~」(2025年度版))

相良)

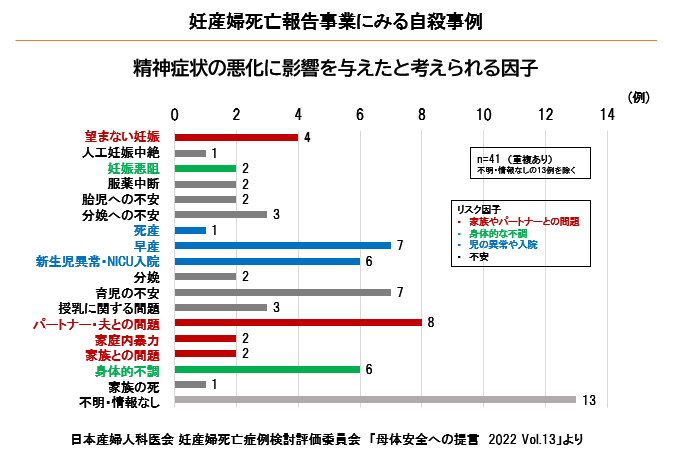

日本産婦人科医会の分析では、もう少し多くのリスク因子が報告されています。自殺の背景要因として多かったのは、次の通りです。

●パートナー・夫との問題

●育児の不安

●早産

●新生児異常・NICU入院

●身体的不調

●望まない妊娠

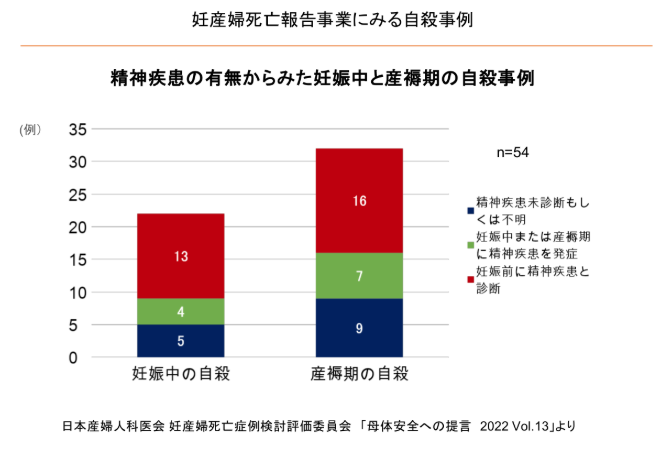

特に、出産やこどもの異常は母親が自分を責める傾向が強く、大きな精神的負担となります。また、精神疾患を抱えた方の割合も非常に高いことが分かっています。自殺で亡くなった妊産婦の約半数は妊娠前にうつ病などの精神疾患と診断されており、妊娠中や産後に発症したのは約20%でした。「パートナー・夫との問題」、「育児の不安」などのリスク因子(上のグラフ参照)の影響で精神疾患が悪化した可能性が考えられます。リスクを見落とさず適切な援助を行えるよう、産科と精神科の連携がとても重要です。

特に、出産やこどもの異常は母親が自分を責める傾向が強く、大きな精神的負担となります。また、精神疾患を抱えた方の割合も非常に高いことが分かっています。自殺で亡くなった妊産婦の約半数は妊娠前にうつ病などの精神疾患と診断されており、妊娠中や産後に発症したのは約20%でした。「パートナー・夫との問題」、「育児の不安」などのリスク因子(上のグラフ参照)の影響で精神疾患が悪化した可能性が考えられます。リスクを見落とさず適切な援助を行えるよう、産科と精神科の連携がとても重要です。

(※分析結果の詳細は、日本産婦人科医会「母体安全への提言2022 Vol.13」)

(※分析結果の詳細は、日本産婦人科医会「母体安全への提言2022 Vol.13」)

一人ひとりの死と向き合い、支援策を見出す

相良)

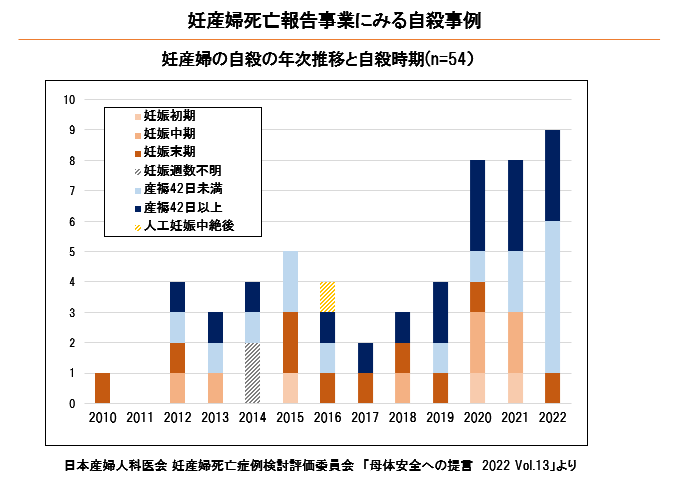

産婦人科医会では2010年から、全国の産科医療機関から報告された妊産婦の死亡事例を一例ずつ分析・検討し、報告書にまとめています。一例一例の検討は重い作業ですが、妊産婦が亡くなることはご家族やお子さん、周囲の方々に非常に大きな影響を与えますから、原因を究明し、対策を立てていくことによって、1人でも多くのいのちを救いたいという思いで取り組んでいます。そして、この事業でも妊産婦の自殺の報告は増加しています。自殺対策は非常に難しいと思いますが、事例を分析することで、少しでも手がかりを見つけていきたいと思っています。

清水)

清水)

自殺はその多くが、様々な課題が複雑に絡み合った末に起こります。一人ひとりの死と向き合うと同時に、亡くなった方たちが共通して置かれていた状況や抱えていた悩みや課題等を明らかにすることで、同じようにして自殺に追い込まれる人をこれ以上増やさないための対策を見出していくことが重要です。私たちJSCPの統計分析と重ね合わせることで、より効果的な対策が打ち出せると考えています。

妊産婦のメンタルヘルスケア 現状と課題

相良)

日本産婦人科医会は2011年から、「妊娠等について悩まれている方への相談援助事業」を始めました。当初は児童虐待問題、特に0歳児の虐待死の減少を目的としていましたが、妊産婦の自殺問題も含め、より広い視点での取り組みが必要と考え、2016年から「周産期メンタルヘルスに関する事業」を開始しました。具体的には、産科医療機関での研修会の開催、各地の取り組みを共有するフォーラムの開催、愛着形成の重要性を伝える啓発動画の作成などを行っています。

清水)

これまで取り組んできて、手ごたえはありましたか?

相良)

研修会には現在までに延べ4000人以上の助産師や心理師らが参加し、産後1カ月健診でのメンタルヘルスチェックは全国の97%の産科医療機関で行われるまでになりました。

一方で課題もあります。メンタルヘルスチェック後に面接を行って支援計画を作るには一定の時間(20分~30分程度)がかかりますが、特に妊娠中は公費補助や診療報酬がなく、医療機関のボランティアに頼る面が大きいのが現状です。

また、リスクが高い妊産婦への支援体制や精神科医との連携も十分とは言えず、2025年の医会の調査では、緊急時にみてもらえる精神科医療機関がないと回答した施設は53.6%、リスクの高い要支援妊産婦に関する精神科との連携に「しばしば困っている」と回答した施設は36.0%に上りました。

清水)

ハイリスクの妊産婦に対応するため、産科・精神科・行政などの連携は進んでいるのでしょうか?

相良)

2023年度から、こども家庭庁は「妊産婦のメンタルヘルスに関するネットワーク構築事業」を開始し、拠点病院にコーディネーターを置く仕組みを推進しようとしています。理想的な取り組みだと思いますが、これに手挙げをしている都道府県はまだわずかです。医療資源の少ない地域では、こども家庭庁が期待する体制をつくるのは難しいのが現状だと思います。前述の医会の調査(2025年実施)では、地域に精神科と連携するシステムがあると回答した産科医療機関は、18.9%にとどまっています。

清水)

コーディネーターは、連携支援にとって非常に重要な存在ですが、人材確保や養成に難しさもあります。地域にキーパーソンがいるかどうかで支援の質が変わるのは、望ましくありません。全国どこでも最低限の支援を受けられる社会的な基盤を整えることが不可欠です。

そのためにも、これまでの対策全体について棚卸的に検証する必要があるように感じます。様々な角度から実態を明らかにし、その実態を踏まえて総合的な対策を設計すること。すでに存在している対策についても、それが機能しているのか、あるいは十分には機能していないのか。仮に機能していないのであれば、なぜそれが機能していないのか、など総点検を行い、その結果も含めた総合的な対策を立案する必要があるのではないかと思います。

私たち一人ひとりができることとは

――日常生活の中で、私たちができることはありますか?

相良)

少子化、核家族化、女性の社会進出という背景の中で妊産婦は孤立しやすい状況になっています。そして1人で頑張ろうとする人ほど、その傾向は強くなります。街で妊産婦の方々を見かけたら、優しい気持ちで見守ってあげてほしいと思います。見知らぬ人の温かい言葉がけがきっと、妊産婦の支えになるはずです。

清水)

しんどい状況に陥ってしまったら、1人で抱え込まずに早めに主治医や相談機関等に助けを求めていただけたらと思います。それは結果的に、誰もが助けを求めやすい社会づくりにもつながります。互いに支えあうことのできる社会を、まずは私たち自身が助けを求めることから進めていきましょう。

すべての人が安心して生きられる社会へ

相良)

2024年に自殺で亡くなった妊産婦は44人。年間出生数の約70万人の中でみるとごく一部ですが、背後には多くの「予備軍」がいます。ハイリスク層への支援を強化すると同時に、「誰かが支えてくれる」と感じられる安心感を、社会全体で創っていくことが大切です。それなくして、根本的な問題解決にはつながりません。

清水)

社会は、個人が集まって形成されています。だから人が生まれる瞬間は、新しい社会が生まれる瞬間であり、すべての人が等しく経験することです。誰もが安心して産み、育てられる社会を創ることは、私たち自身の未来を守ることにつながります。

〈略歴〉

清水康之(しみず・やすゆき)

1972年、東京生まれ。1997年、NHK(報道ディレクター)に入局。2001年、自死遺児を取材した番組「お父さん、死なないで」(クローズアップ現代)を放送。自殺対策に直接関わろうと、2004年にNHKを退局し、NPO法人「自殺対策支援センターライフリンク」を設立。2006年、自殺対策基本法の制定に関わる。2009年、内閣府参与に就任(~2011年)し、「自殺対策100日プラン」の取りまとめ役を担う。2018年(~現在)、ライフリンクとしてSNS等を使った自殺防止相談事業を開始。2019年、一般社団法人「いのち支える自殺対策推進センター」を設立し、代表理事に就任。2023年、IASP(国際自殺予防学会)「リンゲル活動賞」受賞。

相良洋子(さがら・ようこ)

日本産婦人科医会常務理事。東京大学医学部医学科卒業。長野赤十字病院産婦人科、東京厚生年金病院産婦人科、帝京大学医学部精神神経科学教室、東京都教職員互助会三楽病院婦人科などを経て、2000年~2024年、さがらレディスクリニック院長。日本産科婦人科学会専門医、日本女性医学学会評議員、日本女性心身医学会理事・評議員。2016年より、日本産婦人科医会常務理事。

◆記事を読んでつらい気持ちになったら。気持ちを落ち着ける方法や相談窓口などを紹介しています。

「こころのオンライン避難所」https://jscp.or.jp/lp/selfcare/

◆生きるのがしんどいと感じているこども・若者向けの Web空間で、安心して存在できるオンライン上の居場所。絵本作家のヨシタケシンスケさんが全面協力。

「かくれてしまえばいいのです」https://kakurega.lifelink.or.jp/

◆つらい気持ちを相談できる場所があります。

<電話やSNSによる相談窓口>

・#いのちSOS(電話相談)https://www.lifelink.or.jp/inochisos/

・チャイルドライン(電話相談など)https://childline.or.jp/

・生きづらびっと(SNS相談)https://yorisoi-chat.jp/

・あなたのいばしょ(SNS相談)https://talkme.jp/

・こころのほっとチャット(SNS相談)https://www.npo-tms.or.jp/service/sns.html

・10代20代の女の子専用LINE(SNS相談)https://page.line.me/ahl0608p?openQrModal=true

<相談窓口をまとめたページ>

・厚生労働省 まもろうよこころ https://www.mhlw.go.jp/mamorouyokokoro/