SPECIAL

【記事公開】妊産婦の自殺、3年間で162人 リスク高い「妊娠中の20代前半」「産後の40代前半」への支援強化を

「Yahoo!ニュース エキスパート」で2025年8月4日に公開した記事を転載しています。

JSCPの「いのちを育む妊産婦の危機 ~自殺の実態と今後の課題~」(2025年度版)より引用

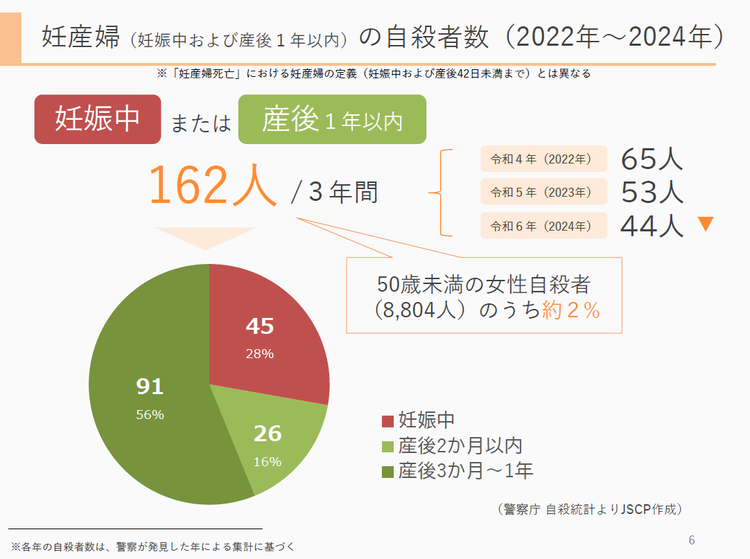

筆者が所属するいのち支える自殺対策推進センター(JSCP)が、日本産婦人科医会の助言の下で警察庁の自殺統計の分析を行った結果、2022年から2024年の3年間で、計162人の妊産婦(妊娠中および産後1年以内)が自殺で亡くなっていたことが分かりました。JSCPの清水康之代表理事は、妊娠中は「20代前半」、産後は「40代前半」がハイリスクグループであるとし、支援の強化が必要だとしています。

この分析結果「いのちを育む妊産婦の危機〜自殺の実態と今後の課題〜」(2025年度版)は、7月9日に日本産婦人科医会が開催した記者懇談会で、JSCPが発表しました。懇談会では、日本産婦人科医会が実施した「令和6年度 妊産婦メンタルヘルスケア推進に関するアンケート調査」の結果についても報告されました。

JSCPの発表によると、3年間に亡くなった162人の内訳は、妊娠中が45人(28%)、産後2ヶ月以内が26人(16%)、産後3ヶ月から1年以内が91人(56%)でした。

2022年に自殺統計原票の見直しが行われ、【妊娠・産後の状況】という項目が新設されたことから、警察が把握した情報に関して自殺統計原票に記録されるようになりました。これを受け、2022年分の自殺統計から本分析が可能となりました。

年別の自殺者数は、2022年が65人、2023年が53人、2024年が44人と減少傾向にあるように見えるものの、JSCPの清水代表理事は「まだ3年分しかデータがないので、これが減少傾向にあると表現するのは難しい」と、今後の推移を慎重に見守る必要があるとしています。また、「あくまでも警察において把握されたケースに限定されたデータであることにも、留意が必要だ」と話しました。

年代別の特徴

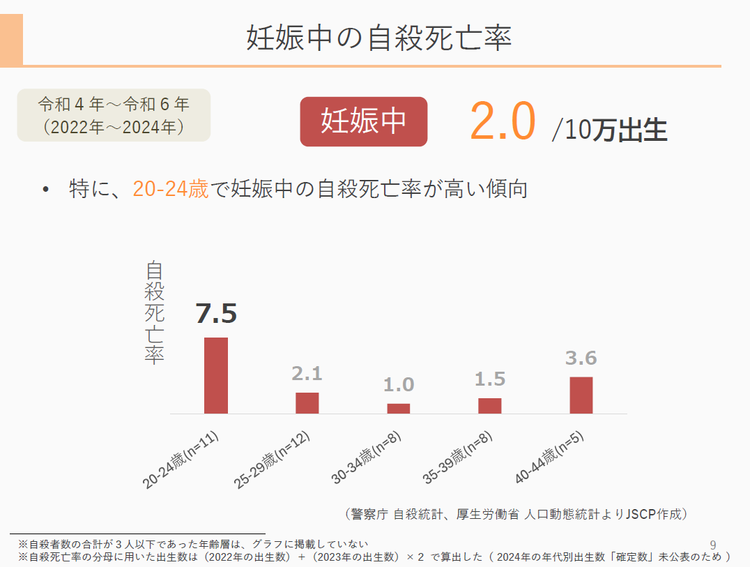

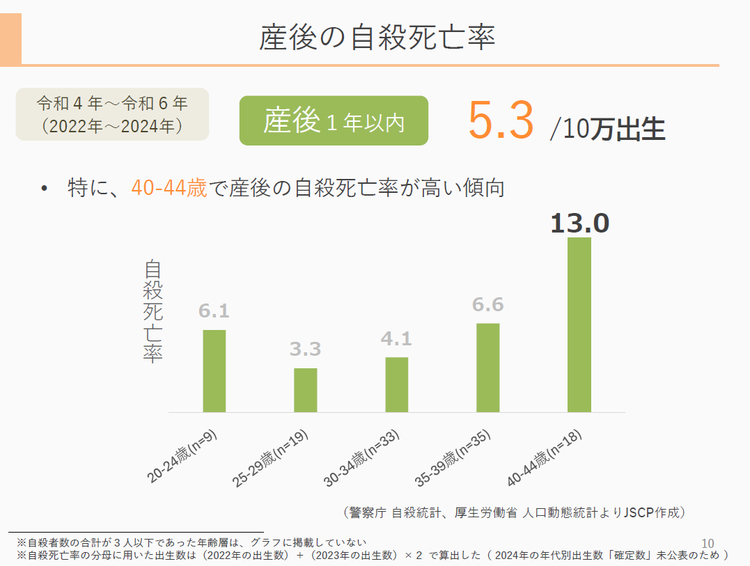

「妊娠中」の自殺死亡率(10万出生あたりの自殺者数)は2.0で、年代別にみると、20〜24歳が7.5と突出して高い結果となりました。「産後1年以内」の自殺死亡率は5.3。年代別では40〜44歳が13.0で、最も高くなっていました。

JSCPの「いのちを育む妊産婦の危機 ~自殺の実態と今後の課題~」(2025年度版)より引用

JSCPの「いのちを育む妊産婦の危機 ~自殺の実態と今後の課題~」(2025年度版)より引用

「自殺の原因・動機」の特徴

「自殺の原因・動機」については、「妊娠中」では、配偶者がいる場合(24人中)は「家庭問題」が、配偶者がいない場合(21人中)は「交際問題」が共に67%を占め、最も多くなりました。一方、「産後1年以内」では、配偶者がいる場合(101人中)は「家庭問題」が76%、配偶者がいない場合(15人中)は「健康問題」が60%で、それぞれで最も多い結果となりました。

清水代表理事は「『妊娠中の20〜24歳』、『産後1年以内の40〜44歳』は、ハイリスクグループと捉えるべきだと考えている」と指摘し、「これらハイリスク層への支援を漏れなく強化すると同時に、それ以外の方にも支援が行き届く状況をつくっていく必要がある」と訴えています。

JSCPの「いのちを育む妊産婦の危機 ~自殺の実態と今後の課題~」(2025年度版)より引用

JSCPの「いのちを育む妊産婦の危機 ~自殺の実態と今後の課題~」(2025年度版)より引用

JSCPの「いのちを育む妊産婦の危機 ~自殺の実態と今後の課題~」(2025年度版)より引用

JSCPの「いのちを育む妊産婦の危機 ~自殺の実態と今後の課題~」(2025年度版)より引用

妊産婦のメンタルヘルスケアの現状と課題

日本産婦人科医会が2025年3月~4月に全国の分娩取り扱い施設1935件(回答数1186件)を対象に実施した「令和6年度 妊産婦メンタルヘルスケア推進に関するアンケート調査」によると、妊産婦メンタルヘルスケアが着実に普及している一方で、依然として課題も残されていることが分かりました。

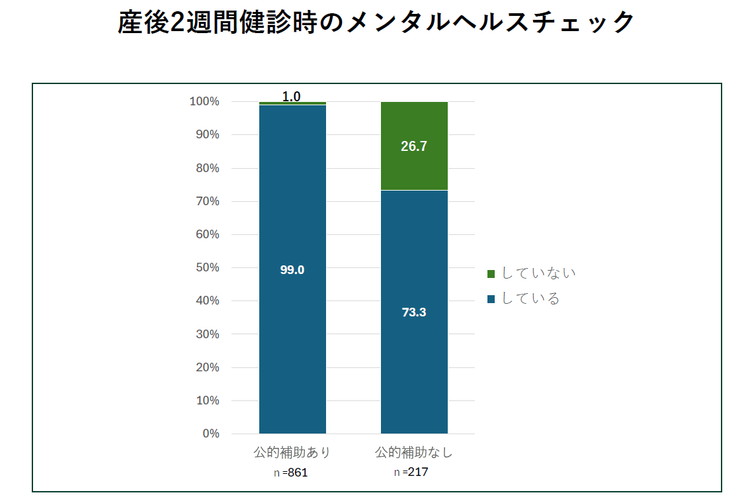

産後2週間健診でのメンタルヘルスチェックについて、実施している施設が93.7%に上るなど、産科医療機関でのメンタルヘルスケアは広く実施されていました。しかし、産後2週間健診の公的補助の有無がメンタルヘルスチェックの実施率に大きな影響を与えていることも分かりました。補助がある施設での実施率が99.0%であるのに対し、補助がない施設での実施率は73.3%にとどまりました。

日本産婦人科医会「令和6年度 妊産婦メンタルヘルスケア推進に関するアンケート調査」より引用

日本産婦人科医会「令和6年度 妊産婦メンタルヘルスケア推進に関するアンケート調査」より引用

また、精神科医との連携については、「連携している」が69.9%でした。一方、「地域に精神科と連携するシステムがある」と回答したのは18.9%にとどまり、緊急時にみてもらえる精神科医療機関がない施設が半数以上(53.6%)ありました。リスクの高い要支援妊産婦においては、36.0%が精神科との連携に「しばしば困っている」と回答しました。

日本産婦人科医会母子保健部会の相良洋子医師は、「メンタルヘルスチェックが普及し、それを行う助産師のスキルも向上してきている。しかし、リスク要因が複数重なったり、緊急対応が必要になったりするようなリスクの高い症例への対応においては、課題が残っている」と話しています。

「めったに起きないが、確実にあるリスク」 背後の「多数」へのケアが重要

清水代表理事は、「こどもの自殺が非常に深刻であるのは間違いないわけだが、人数で言うと2024年に亡くなったのは529人であり、自殺者数の全体から見るとごく一部だ。ほとんどの学校が『自分の学校は大丈夫』と思っているが、実際にはこどもの自殺は確実に起きている。妊産婦の自殺についても、同じことが言えるのではないか。今後も引き続き、日本産婦人科医会と連携しながら、対策を進めていきたい」。

相良医師は「妊産婦の自殺は自殺者全体のごく一部だが、心理社会的な問題の最終局面として起きており、その背後には自殺に至らなかったものの様々な問題を抱えた方が多数いる。自殺対策を行うことで、そうした予備軍的な方々のケアがきちんとできるようになることが重要だと考えている」と話しました。

【文・山寺香】

|

<資料> ■JSCP「いのちを育む妊産婦の危機 ~自殺の実態と今後の課題~」(2025年度版)は、こちら ■日本産婦人科医会「令和6年度 妊産婦メンタルヘルスケア推進に関するアンケート調査」は、こちら |

ーーーーーーーーーーー

◆記事を読んでつらい気持ちになったら。気持ちを落ち着ける方法や相談窓口などを紹介しています。

「こころのオンライン避難所」https://jscp.or.jp/lp/selfcare/

イラスト・村本咲

◆生きるのがしんどいと感じているこども・若者向けの Web空間で、安心して存在できるオンライン上の居場所。絵本作家のヨシタケシンスケさんが全面協力。

「かくれてしまえばいいのです」https://kakurega.lifelink.or.jp/

◆つらい気持ちを相談できる場所があります。

<電話やSNSによる相談窓口>

・#いのちSOS(電話相談)https://www.lifelink.or.jp/inochisos/

・チャイルドライン(電話相談など)https://childline.or.jp/

・生きづらびっと(SNS相談)https://yorisoi-chat.jp/

・あなたのいばしょ(SNS相談)https://talkme.jp/

・こころのほっとチャット(SNS相談)https://www.npo-tms.or.jp/service/sns.html

・10代20代の女の子専用LINE(SNS相談)https://page.line.me/ahl0608p?openQrModal=true

<相談窓口をまとめたページ>

・厚生労働省 まもろうよこころ https://www.mhlw.go.jp/mamorouyokokoro/