自死遺族等支援

身近な人を自死・自殺で亡くしたとき

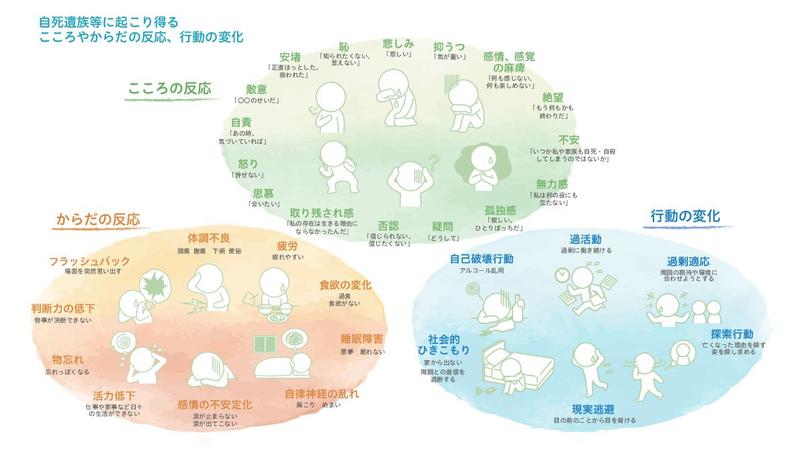

以下に示したものは、死因を問わず身近な人との死別を経験した際に起こり得るこころやからだの反応、行動の変化の一例です。これらの反応や変化は「グリーフ(Grief)」や「悲嘆反応」と表現されることが多く、身近な人との死別を経験した人への支援については、「グリーフケア」や「グリーフサポート」などと呼ばれることもあります。

身近な人との死別は「人生最大のストレス」とされ、遺された人には、様々な影響が生じるとされています。特に、自死・自殺による死別に対する特徴的な反応としては、悲しみ、抑うつ、孤独感、自責、罪悪感、恥、屈辱などが挙げられます。

反応や変化が現れる順番や時期は人によって様々であり、必ずしも全ての反応が見られるわけではありません。自死遺族等支援においては、まずはこれらを理解することが重要であり、自死遺族等に対して、死別後に起こり得る自然な反応であることを伝えることが必要な時もあります。このような状態が長期間続いたり、日常生活に支障をきたしたりするような場合には、必要に応じて、医療や保健の専門家に相談するなど、ほかの機関につなぐことも重要です。

(引用元:「自死遺族等を支えるために 総合的支援の手引(改訂版)」14-15ページより)

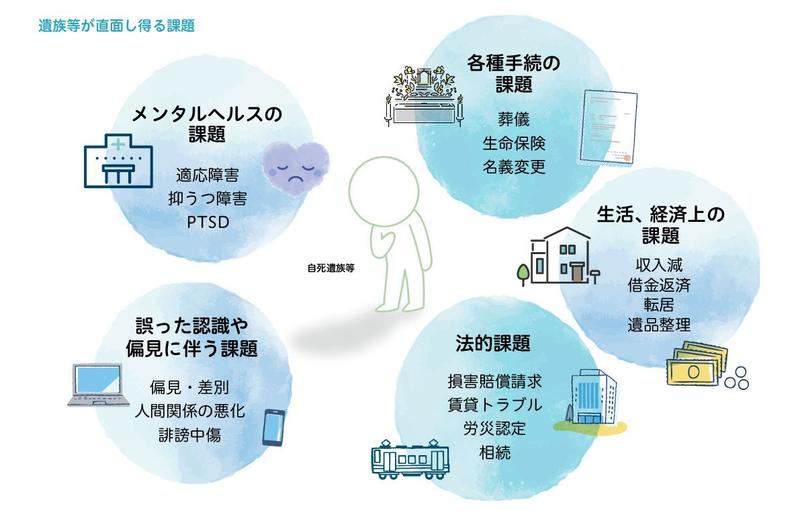

自殺総合対策大綱では、「自殺はその多くが追い込まれた末の死」であり、その背景として、精神保健上の問題だけでなく、過労、生活困窮、育児や介護疲れ、いじめや孤独・孤立などの様々な社会的要因があることが謳われています。そうした社会的要因やそれに伴う課題は、そのまま自死遺族等に引き継がれる場合も多く、自死遺族等は、死別直後の混乱した状況の中で、各種手続や課題に対する対処など、様々な対応に追われることになります。

亡くなった場所や原因によっては、死別に伴って生じる一般的な相続に加え、賃貸トラブルなどの様々な法的課題に直面する場合もあります。

さらに、社会にはいまだに自死・自殺に対する誤った認識や偏見があり、それらによって、自死遺族等が悩みや苦しさを打ち明けづらい状況が作られているだけでなく、支援の妨げにもなっていることは大きな課題です。

1人が自死・自殺で亡くなると、血縁関係がある家族のほかにも数十人から数百人規模の人が影響を受けると推定されています。その影響は広範かつ多様であるため、それぞれの課題に応じた支援が必要です。以下は、自死遺族等が直面し得る課題の一例です。

(引用元:「自死遺族等を支えるために 総合的支援の手引(改訂版)」24-25ページより)