職員紹介

【職員インタビュー】地域連携推進部長:長谷川勝美

「現場に届く支援」通し、誰もが「生きやすい地域づくり」に関われる仕組みをつくりたい

※肩書きは取材当時

〈プロフィール〉長谷川 勝美(はせがわ・かつみ)

〈プロフィール〉長谷川 勝美(はせがわ・かつみ)

東京都出身。埼玉大学教養学部卒業後、東京都足立区の職員となる。生活保護のケースワーカーや障がい福祉、ひきこもり、居場所づくり等、住民生活の現場での業務に従事。コロナ禍では、PCR検査センター、ワクチン接種等で医師会との調整を担った。2017年から6年間、パラスポーツにおけるオランダとの連携プロジェクトに関わる。住民の顔の見える基礎自治体で仕事をしてこられたことに充実感を感じている。2025年4月にJSCPに入職。

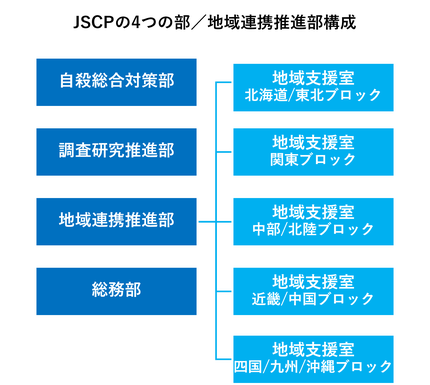

■地域連携推進部とは

住民のいのちと暮らしを守る現場である自治体において、自殺総合対策大綱やこどもの自殺対策緊急強化プランなどを踏まえつつ、自殺対策の取り組みが効果的かつ効率的に進むよう、JSCPの各部署や関係各省庁等と連携しながら、自治体への支援を行っています。

JSCPが地域への支援を行う際に直接的なパートナーとなるのが、全国の都道府県・政令指定都市に設置されている、地域自殺対策推進センターです。自殺対策のエリアマネージャーとしての役割を担う同センターへの支援を通じて、各地域における自殺対策の推進へとつなげていくことで、誰がどこに住んでいても必要な時に必要な支援を受けられる、自殺に追い込まれることのない地域づくりの推進を目指しています。

――JSCPで働く前は、どんな仕事をしていましたか?

長谷川)足立区に、公務員として40年以上勤務しました。最後の8年間は、首長を支える立場で働きました。

入職してすぐ、福祉事務所のケースワーカーを4年間務めたのが、住民の生活に密着した仕事という点で非常に印象に残っています。当時は、生活保護や保育所の入所に関する事務などを担当しました。

特に印象に残っているのは、入職してまだ2か月ほどの頃、高齢の一人暮らしの男性が亡くなった際のことです。身寄りのない方でしたが、調べたところ東北にお兄さんがいることが分かり、連絡すると遺骨を引き取りに来られることになりました。でも「火葬場の場所がわからない」とおっしゃるので火葬場までご案内し、一緒に遺骨を拾い、駅までお送りしました。この時、まさに「ゆりかごから墓場まで」という言葉のとおり、これから本当に生活に密着した仕事をしていくのだということを体感しました。

――その後は、どんな分野を担当しましたか?

長谷川)障がい福祉課長を長く務め、養護学校を卒業した方の「卒後」問題や、「親亡き後」問題に取り組みました。障がいのあるお子さんが養護学校を卒業後に働く場所がないという課題に対し、親の会と協力して区内に福祉作業所を増やしたり、重複障がいのある方々が生まれ育った土地で暮らせるよう、区内に入所施設を整備したりする事業に取り組みました。

また、パラスポーツ(障がい者スポーツ)の推進も非常に印象深い仕事でした。2020年の東京オリンピック・パラリンピックを受けて、共生社会が進んでいるオランダと連携して「GAME CHANGER(ゲーム チェンジャー)」というプロジェクトを実施しました。パラスポーツの力を活用して地域の社会課題を解決していこうというプロジェクトです。

オランダの現場を見に行くと、スポーツ施設には必ずカフェが併設されていることに驚きました。日本では体育館でスポーツが終わるとそのまま解散という流れが多いですが、オランダではカフェが当事者や親御さん同士の交流の場、いわゆる社交場になっているのです。スポーツの本質は、スポーツを通して人と人が繋がることなのだと感じました。

また、図書館の建設事業を担当した際には、全国の図書館十数か所を視察して、図書館は単に本を借りるだけの場所ではなく、本を介して人が集まり交流する場所としての機能が求められていることを知りました。行政の現場では、住民の孤立が進む切実な状況を見てきました。そうした中で、スポーツや図書館も含め多様な「居場所」が今後ますます必要とされていくだろうと思っています。

――自殺対策にかかわるようになった時期やきっかけは?

長谷川)足立区が、23区で自殺死亡率が最も高かったことが、区として自殺対策に本気で取り組む大きなきっかけでした。当初は、首長も含め私たちには「自殺は個人の問題だから、行政がとやかく言えないのではないか」という捉え方がありました。

しかし、2009年にNPO法人「自殺対策支援センター ライフリンク」と協定を結び連携していく中で、「自殺は追い込まれた末の死であり、個人の問題ではなく社会の問題だ」という方向に、私たちの意識が変わっていきました。「行政として自殺対策に本気で取り組まなければならない」と意識が転換したまさにその時を、私も内部から経験していました。

その転換期に、区で「つなぐシート」というものを作成しました、これは、例えば税金滞納が理由で窓口に来た方の背景に、家族問題や健康問題など複合的な課題があることに職員が気づいたら、職員はその内容をつなぐシートに記入し、適切な窓口まで同行するという取り組みです。自殺対策は専門的だと思われがちですが、つなぐシートによって、職員誰もが自殺対策にかかわっていけるような仕組みができたことは大きな意義がありました。

――自殺対策への思いと、今後の仕事で実現したいことは?

長谷川)自殺対策は、突き詰めると「生きやすい社会づくり・地域づくり」そのものだと思います。これはまさに自治体が本来目指すべき方向性と一致しており、私のこれまでの自治体での現場経験が、この地域づくりとしての自殺対策に活かせるのではないかと感じています。

私は基礎自治体の出身なので、やはり「現場に届く支援」をやっていくことが最も重要だと思っています。そのためには、「顔の見える関係」をつくっていくことが大切です。先の「つなぐシート」のように、自殺対策のハードルを下げ、自治体職員だけでなく地域の民生委員や近隣住民など、誰もが自殺対策に関われる仕組みをつくっていくことが、「生きやすい社会」につながっていくと考えています。

また、自治体職員への情報の共有においては、分厚い報告書を送るだけでは、どんなに良いことが書いてあったとしても、忙しい自治体職員には届きません。自治体現場にいた経験から、情報の伝わりにくさをよく理解しています。今後は「現場に届く支援」のために、伝わりやすい情報発信にも力を入れていきたいです。

■職員インタビューのバックナンバーは、こちら