SPECIAL

2025年8月28日【記事公開】「助けを求める力」を育む―山形県発、学校・家庭・地域がつながる自殺予防教育の実践モデル

「Yahoo!ニュース エキスパート」で2025年7月28日に公開した記事を転載しています。

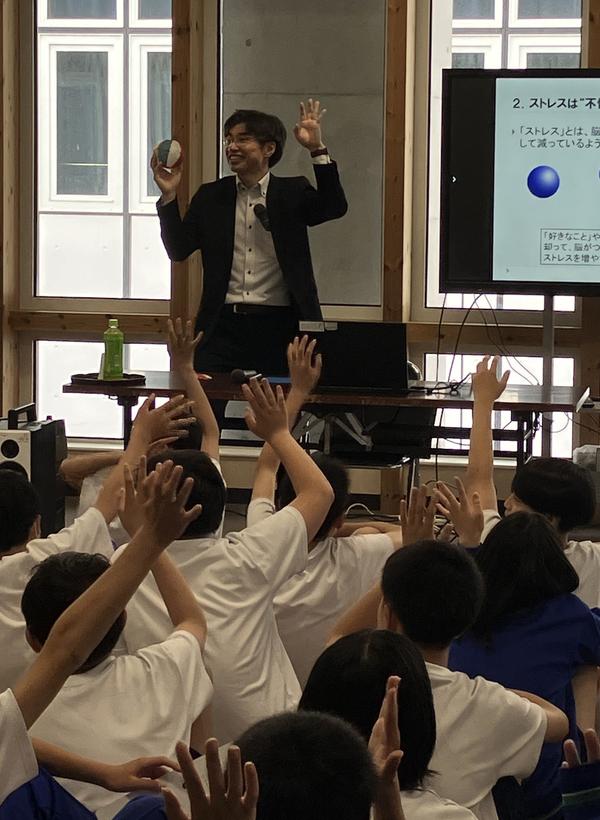

天童市立第一中学校での「SOSの出し方に関する教育」の授業風景

こどもの自殺が過去最多となる中、全国の小中高校では自殺予防教育の取り組みが広がっています。こども自身が助けを求める力を高めるだけでなく、こどもがSOSを出しやすい社会にするには、どのような仕組みや取り組みが必要でしょうか。山形県が推進する「SOSの出し方に関する教育」(以下、「SOSの出し方教育」)の実践から考えました。

【記事のポイント】

-

- 「SOSの出し方教育」は、“助けを求める力”を育てる教育

- 自治体の先行実践が下地に―― 県による全域展開の背景

- 山形モデル 3つの柱

1.地域との連携:保健師との協働で地域の信頼できる大人を見える化

2.家庭との連携:プリント配布で「親もSOSを出していい」とメッセージ

3.小・中・高3段階プログラム:相談しやすい土台を育む連続教育 - 「支える側に余裕をつくる」―― 地域づくりとしての自殺対策

「助けを求める力」を育てる、「SOSの出し方教育」

天童市立第一中学校での「SOSの出し方教育」授業風景

天童市立第一中学校での「SOSの出し方教育」授業風景

「好きなことをしていても、心がピンチになることがあるって知っていますか?」

6月、山形県天童市。市立第一中学校(鎌田さとみ校長)では、フリースペースに集まった1年生約160人が、講師の問いかけに耳を傾けました。登壇したのは、山形県立保健医療大学の安保寛明教授。「ストレスとは、脳のエネルギーが減る状態のこと。嫌なことだけでなく、好きなことでも疲れることがあるんです」。

続いて、安保さんは紙風船を取り出しました。

「空気が抜けてへこんでしまった紙風船を、復活させるにはどうしたらいいと思う?」。会場からは「息を吹き込む」「叩いて膨らませる」という声が上がります。安保さんが右手で弾ませた紙風船がふわりと元に戻ると、生徒たちから歓声が上がりました。

しかし、空気がすっかり抜けた風船は何度弾ませても膨らまず、「ゼロになったエネルギーは自力では回復しません。誰かの力を借りることが必要です」と伝えました。

紙風船を手にする安保寛明さん

紙風船を手にする安保寛明さん

安保さんは、心が疲れて自力での回復が困難な場合、信頼できる人に「こころがピンチなので、話を聞いてほしい」と伝えることを勧めます。さらに、「それでも受け止めてもらえなかったと感じたら、“3人・3か所”に打ち明けるのがポイント」とアドバイス。

最後に、「皆さんの味方になるかもしれない人を紹介します」と呼び込んだのは、天童市健康課の保健師、佐藤さんでした。佐藤さんは生徒たちに「私は市民病院の隣の健康センターにいます。電話で『保健師さんをお願いします』と伝えれば、つながります。何かあったら、私に相談してください」と伝えました。

授業後、参加した生徒は「好きなことをしていてもストレスになることがあると、初めて知った」「友達数人がいる場所で相談し、受け止めてもらえないと感じたことがあった。今度は、一人一人個別に相談してみようと思った」と感想を語りました。

天童市立第一中学校での「SOSの出し方教育」の授業で、生徒の声を聴く安保寛明さん

「保健師さんをお願いします」と健康センターに電話すれば、佐藤さんに話を聞いてもらえる――。山形県でのSOSの出し方授業の重要なポイントは、こどもたちに「学校と家庭以外にも話を聞いてくれる大人がいる」ことを見える化する点にあります。「SOSの出し方」や「SOSを出してもいいんだよ」と伝えるだけでなく、「SOSの出し先」も伝えるのです。

|

【山形県の「SOSの出し方教育」 事業概要】 |

自治体の先行実践が下地に―― 県による全域展開の背景

山形県が第2期自殺対策計画にSOSの出し方教育を「2027年度までにすべての公立小中高校で実施」と盛り込み全域展開に踏み切った背景には、いくつかの県内自治体が“こどもの声を聴く”ための取り組みを進めていた下地があったといいます。

冒頭の授業が行われた天童市では、2014年に中学の生徒が自殺で亡くなりました。市では再発防止のため、生徒の声に耳を傾ける取り組みに力を入れてきました。

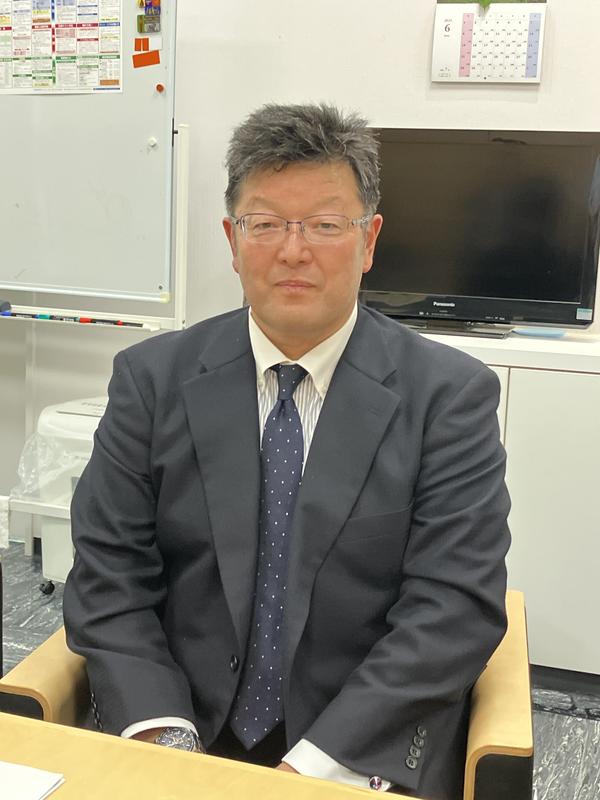

天童一中では、2021年から年に2回、全校生徒が相談したい教員を指名して面談を行う取り組みを続けています。指名対象は校長を含む全職員です。天童市の町田真裕教育長は、2025年3月まで天童一中の校長を務め、毎回数人の生徒と面談をしてきました。「学校は、安心安全な場であらねばなりません。困った時に生徒自身が声を上げることが重要です。しかしそれ以上に、教員が『あの子は何だか、いつもと様子が違う』という違和感に気づけるかどうかが大切です」。

天童市の町田真裕教育長

また山形市では、県よりも早く「すべての小中学校での実施」を目標に掲げるなど、SOSの出し方教育を推進する基盤が整っていました。こうした自治体による先行実践の蓄積が、県による広域展開の足場となりました。

「既に実践している自治体があったからこそ、県が踏み出しやすかったのではないか」と安保さんは振り返ります。

山形モデルの3つの柱―― 地域・家庭・学校をつなぐ実践

山形県での実践には、3つの特徴があります。

①地域との連携:地域の信頼できる大人を見える化

まず、「学校だけでやらない」ことが、山形モデルの基本方針です。県では「SOSの出し方教育の実施」を独自に定義し、「学校と教育サイド以外の児童生徒に関わる機関(市町村の保健師等)が連携して、学校や家庭以外の外部資源の見える化に資するSOSの出し方等に関する教育を実施したもの」としています。これには、学校や教職員の負担を軽減する目的もあります。

授業は、外部講師がファシリテーターを務め、生徒に保健師を紹介する構成で、“地域の信頼できる大人”を見える化しています。

さらに、県は保健医療大学と連携し、SOS教育のファシリテーター養成事業も実施しています。養成の流れは、次のようなものです。

安保さんら外部講師がモデル自治体で実施する授業を近隣市町村の保健師が見学 → 保健師に対する授業実施に関する研修 → 保健師が自分の自治体で授業のファシリテーターを務める → フォローアップ研修。

県や同大学では授業のシナリオ化も進めており、授業を実施する自治体側の負担軽減も図っています。

こうした取り組みにより、学校と地域が連携してこどもを支える仕組みをつくると同時に、市町村が内部の資源で持続的に取り組みを実施していけるよう、伴走的な支援をしています。

冒頭の天童一中での授業に登場した同市健康課の保健師、佐藤さんは授業の後、「長くこの地区を担当しているので、乳幼児期の母子健診で名前を見たことがある生徒も何人かいて、『あの子たちがこんなに大きくなったんだ』と感慨深かった。小さな市なので、市の保健師はみんな『うちの子たち』という思いでこどもたちを大切に思っています。この年頃の生徒は接点を持ちづらい年代ですが、SOSの出し方教育を通して再びつながる機会を得られたのはありがたいことです」と話しました。

安保さん(左)と、保健師の佐藤さん(右)=天童市立第一中学で

②家庭との連携―― プリント配布で「親もSOSを出していい」とメッセージ

山形県では、授業が終わった直後に必ず、家庭用のプリントを配布しています。

プリントには「もし、こどもにつらそうな様子、悩んでいそうな様子があったら、ぜひお声がけください。こどもも大人も、一人で抱え込まないことをめざしましょう!」と記されています。こどもが持ち帰ることで、家庭で「どんな授業だったの?」などと話題になることを期待しています。

プリントには、気になるこどもに声をかけるときの工夫、こどもにつらい気持ちを打ち明けられた時の受け止め方、悩みを相談できる窓口のリストなどを載せています。特徴的なのは「あなたやお子さんがつらいと感じたら」という表現で相談を勧めていることで、親も誰かに助けを求めてよいというメッセージが込められています。「SOSの出し方教育のもう一つのゴールは、親も悩みを抱え込まず、支援につながることだと考えています」(安保さん)。

また、こどもが持ち帰ったプリントを見て、PTAや学童の関係者から「SOSの受け止め方講座」を開いてほしいという依頼も複数寄せられ、授業が地域に波及していく好循環が見られているといいます。

③小・中・高3段階プログラム:相談しやすい土台を育む連続教育

県では、SOSの出し方教育を単発で終わらせるのではなく、各年代に応じた3段階のプログラムを目指しています。

安保さんによると、小学校では「自分は助けを求める価値がある人間だ」「助けを求めていいんだ」というメッセージを伝えることに主眼が置かれています。中学ではそれに加え、自分が困っているときの助けの求め方、他者(友人ら)の様子がいつもと違う時の声のかけ方を、ロールプレイを交えながら学びます。高校での授業は、「実業高校向け」「進学校向け」のプログラムをそれぞれに作成し、社会に出た後を見据えた内容を検討しています。

これにより、同じ内容を繰り返すのではなく、各年代で必要な力を的確に育てる授業設計が可能になります。

「支える側に余裕をつくる」――地域づくりとしての自殺対策

山形県での取り組みは、SOSの出し方教育を単独で考えるのではなく、「SOSの出し方教育を通して、こどもや若者を支えるための学校・地域・家庭の連携を深めていく取り組み」といえます。それはまさに、「自殺対策を通じた地域づくり」でもあります。

安保さんは「こどもを救うためには、こども自身に働きかけるだけでなく、周囲の大人にこそアプローチすることが大切です」と語ります。その背景には、2015年から2019年まで、岩手県でひきこもり支援に取り組んだ経験がありました。

当時、精神科病院で管理職を務めていた安保さんは、医療とのつながりが切れてしまった方々へのアウトリーチ支援において、自治体の保健師と協力しながら家庭訪問や面談を行っていました。その中で「周囲(家族)が変われば本人も変わる」ということを、肌で実感したそうです。

この経験は、山形の「SOSの出し方教育」の実践にも反映されています。つまり、教職員や保護者などこどものすぐそばにいる大人たちが、相談しやすく居心地のよい存在になることで、こどもが自然に悩みを打ち明けられる環境が整うという考え方です。

さらに、保健師や大学教員といった外部の専門職が学校教育に関与することで、教職員の負担が軽減され、こどもの微細な変化に気づける余裕も生まれていきます。この「支える側に余裕をつくる」という発想は、山形モデルの根幹をなしています。

保健医療大学では県との連携事業として、職場での「ゲートキーパー研修」も実施しています。職場の代表者を対象に、身近な人(同僚ら)の変化に気づき、声をかけ、必要な支援につなぐためのものです。研修では、ストレスで疲れた心を紙風船に見立てる話など、学校での授業と同じ題材を組み込み、大人のSOSも受け取れる地域づくりを進めています。

親が職場で「困った時は助けを求めてもいい」と実感することで、心に少し余裕が生まれ、こどもと向き合う余地も広がっていく可能性があります。こうした連携により、こどもたちを支える支援が点ではなく、面として張り巡らされていくことを目指しています。

こどもたちへのメッセージ――「味方がいれば、前に進める」

安保寛明さん

安保寛明さん

最後に、安保さんに「こどもや若者たちに伝えたいメッセージ」を聞きました。

「人生は山あり谷あり、苦労もあります。でも、谷や苦労が多いから不幸というわけではありません。むしろ、そんな時に自分を温かくみまもってくれる“味方”が近くにいれば、特に若い時は前を向いて歩いて行けます」

「もし、周囲に味方や理解者がいないと感じる時でも、私たちはあなたたちの周囲の大人に働きかけ続けています。だから、どうか希望を捨てないでください」

【文・写真 山寺香】

ーーーーーーーーーーー

◆記事を読んでつらい気持ちになったら。気持ちを落ち着ける方法や相談窓口などを紹介しています。

「こころのオンライン避難所」https://jscp.or.jp/lp/selfcare/

◆生きるのがしんどいと感じているこども・若者向けの Web空間で、安心して存在できるオンライン上の居場所。絵本作家のヨシタケシンスケさんが全面協力。

「かくれてしまえばいいのです」https://kakurega.lifelink.or.jp/

◆つらい気持ちを相談できる場所があります。

<電話やSNSによる相談窓口>

・#いのちSOS(電話相談)https://www.lifelink.or.jp/inochisos/

・チャイルドライン(電話相談など)https://childline.or.jp/

・生きづらびっと(SNS相談)https://yorisoi-chat.jp/

・あなたのいばしょ(SNS相談)https://talkme.jp/

・こころのほっとチャット(SNS相談)https://www.npo-tms.or.jp/service/sns.html

・10代20代の女の子専用LINE(SNS相談)https://page.line.me/ahl0608p?openQrModal=true

<相談窓口をまとめたページ>

・厚生労働省 まもろうよこころ https://www.mhlw.go.jp/mamorouyokokoro/