SPECIAL

【記事公開】「お疲れ様です」の一言が救った、いのち 江戸川区が全庁挙げて自殺対策に取り組む原点

「Yahoo!ニュース エキスパート」で2025年4月17日に公開した記事を転載しています。

東京都江戸川区は、自殺対策の領域で先進的な取り組みを行う自治体として知られています。その江戸川区が、ある1年間に自殺で亡くなった区民について、「8割以上が、生前に区の窓口と生活上の相談などの関わりがあった」とする調査・分析結果をまとめました。

区はなぜ、こうした調査を実施し、調査結果をあえて公表したのでしょうか? 斉藤猛区長に話を聞くと、自治体トップとして自殺対策を牽引する思いの背景には、区営駐輪場の女性係員による「お疲れ様です」の一言が、利用する区民のこころを救ったエピソードがありました。

【文・山寺香、写真・八木沼卓(いずれもJSCP)】

1932年に7町村が合併して誕生。東京23区の東端に位置する。面積は、49.09平方キロメートル。人口は69万3570人、世帯数は35万9749(2025年1月1日現在)。会計年度任用職員を除く職員3647人、再任用短時間勤務職員84人、会計年度任用フルタイム勤務職員136人(2024年4月1日現在)。

|

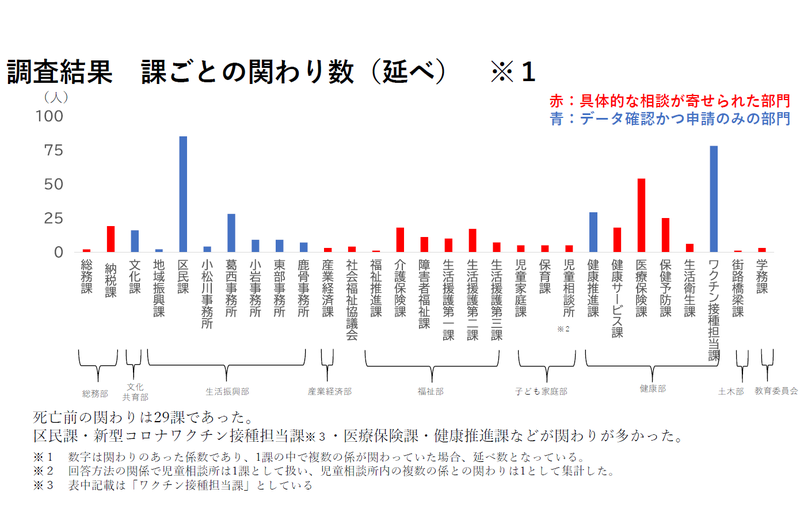

■調査の概要 調査は、2023年10月~11月に実施されました。区が2023年に厚生労働大臣指定法人・一般社団法人「いのち支える自殺対策推進センター」との間で結んだ「自殺対策データ分析等に係る連携協定」に基づき、同センターが分析に協力しました。 庁内全ての係を対象に、ある年に自殺で亡くなった区民103人について、区と関わりがあったかどうか、あった場合にはその時期や内容について取りまとめました。 ■結果 この結果を分析したところ、 ●29の部署(課や事務所など)で関わり(ワクチン接種、住民票や戸籍等の届け出などを含む)があり、そのうち17課で生活上の「相談」を受けていました。 ●自殺で亡くなった103人のうち、8割以上の88人が、亡くなる前に生活上の相談などで、区との関わりがありました。 |

|

江戸川区提供資料

■江戸川区による自殺対策への取り組みの経緯

江戸川区は2009年に区内の関係機関で構成する「自殺防止連絡協議会」を設置しました。

2017年には区長を長とする「自殺対策戦略会議」を設置し、現在は区の全部長が参加するなど、全庁を挙げて自殺対策に取り組んでいます。

全国に先駆けて自殺対策基本法に基づく地域自殺対策計画「江戸川区いのち支える自殺対策計画」を策定したほか、2014年には保健予防課内に自殺対策の専担係「いのちの支援係」を設置し、体制の強化を図りました。

その他、医療機関を中心とした関係機関と連携して、自殺未遂により救急搬送された方を地域で支えるための事業などにも力を入れています。

<斉藤猛江戸川区長 インタビュー>

斉藤区長のプロフィールは、こちら

調査結果に「叩きのめされるような衝撃」

――自殺で亡くなる方が、生前に生活上の相談などをしていたという調査結果をどのように受け止めましたか?

斉藤区長)「亡くなった区民の8割以上が、生前に区の窓口と生活上の相談などの関わりがあった」という結果に、叩きのめされるような衝撃を受けました。

区長として、私は今まで何をやってきたのか? それぞれの職員は頑張って自殺対策に取り組んできましたが、私がミスリードしてきてしまったのではないか? そういう思いを強く感じました。

我々、自治体職員の力だけで自殺をゼロにできるなどというつもりは、ありません。ですが、何のために対策に取り組んでいるかというと、一人でも多くの区民のいのちを守るためです。目標と現実の乖離に、葛藤や矛盾、悩みがありました。

――なぜ、この調査を実施しようと考えたのですか?

斉藤区長) 江戸川区では2017年に区長をトップとする「自殺対策戦略会議」を設置し、自殺対策に関する議論を進めてきました。

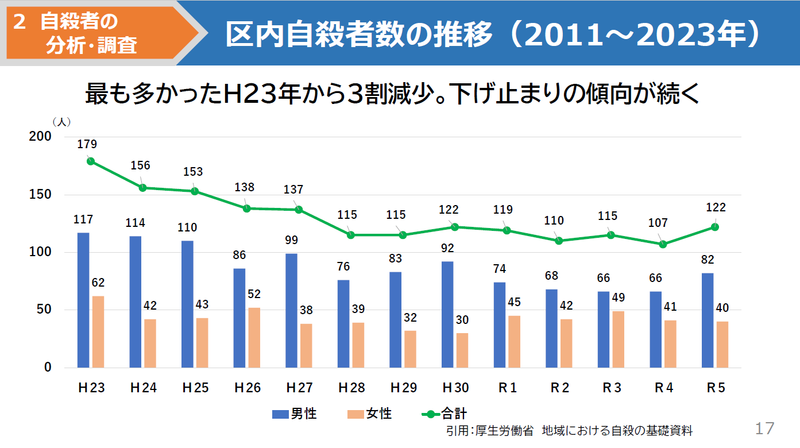

区の自殺者数は、最も多かった2011年(179人)から2016年(115人)までに3割以上減少しました。しかしその後は、下げ止まりの傾向が続いています。このことに、強い危機感がありました。

|

江戸川区提供資料

これまで区の自殺対策計画に基づき、各セクションで施策を進めてきました。そして、部ごとに施策の達成状況を検証すると、8~9割は目標を達成できたという結果でした。それなのに、自殺で亡くなる方の数は減っていないのです。

もしかしたら計画の方向性自体に誤りがあり、自殺で亡くなった方々に寄り添えていなかったからではないか?

そうした悩みを抱える中で、原点に戻って調査を実施し、結果も包み隠さず公表しようと決めました。

「江戸川区いのち支える自殺対策計画」の冊子(左)と、調査結果の資料(右)

全庁挙げた取り組み 「きっかけは一通の投書」

――調査結果で、特に印象的だったことはありますか?

斉藤区長)ワクチン接種担当課(2023年に新型コロナウイルス感染症が感染症法上の5類に移行したことを受けて廃止)と亡くなった区民との接点が、住民票や戸籍等の届け出を受け付ける区民課に次いで多かったことです。

亡くなる前にワクチン接種をしていた方が多くおられたということです。

結果として亡くなっていますが、どこかに「生きたい」という気持ちを持っておられたのかもしれないと感じ、「区としてできることがまだあるのではないか」という思いを強くしました。

――調査の対象に、区民との関わりが窓口での申請手続きのみの課などを含めたのは、なぜですか?

斉藤区長)たとえ窓口での申請手続きで対応しただけだったとしても、ちょっとしたきっかけで相手が困っていることに気づき、支援につなげることはできます。

でも、職員一人一人がゲートキーパーとしての意識を持たなくては、つなぐこともできません(※ゲートキーパーとは、悩んでいる人に気づき、声を掛け、耳を傾け、支援につなぐ人のこと。特別な資格は不要)。

なぜそのように強く思うかというと、数年前に私に寄せられた1通の投書の存在があります。

投書は、次のような内容でした。

| 「自転車を下ろすのを手伝ってくれませんか」 ある寒い冬の夜、駅前の区営駐輪場で、一人の女性が駐輪場の女性係員にこう頼みました。係員は嫌な顔一つせず自転車を下ろすと、「遅くまでお疲れ様です。暖かくして気を付けてお帰りくださいね」と笑顔で女性に声を掛けました。その瞬間、仕事で疲れ切り生きる気力さえ失いかけていた女性の目から涙があふれ出しました。女性は、その後も係員と言葉を交わす中で生きる気力を取り戻していきました。 |

投書には、このエピソードと共に駐輪場の女性係員への感謝の気持ちがつづられていました。

これを読んだら、区のどのセクションで働いていても、委託職員であっても、ちょっとしたきっかけを見逃さずに区民に寄り添うことで、区民のいのちを守れる可能性があることが分かります。

東京都江戸川区内の駐輪場

区では、2010年に職員を対象としたゲートキーパ―養成講座を開始しました。

当初は自殺対策に関係するセクションの職員のみが対象でしたが、その後全正規職員に対象を拡大。投書が届いた後には、委託や指定管理の職員にも対象を広げました。

2020年度には1万5000人以上の、区政に関わる全職員の受講を達成しました。一度研修を受けても、時間が経つと記憶は薄れます。今後も繰り返し、研修を実施していく方針です。

「自殺対策は、まちづくりの基本」

――区のまちづくりにおいて、自殺対策をどう位置付けていますか?

斉藤区長)自殺対策は、まちづくりの基本だと思っています。

区民の生命と財産を守ることが我々の究極の使命であり、「いのちを守る」という1丁目1番地の使命を果たすことが、区民の幸せにつながると考えているからです。

これは、災害対策や交通事故対策などと同じ考え方です。

専門の担当が自殺対策として取り組みを進めるのか、あるいは各セクションが住民に寄り添って職責を果たした結果が自殺対策につながるのか。

こうした違いはありますが、あらゆる分野が自殺対策につながっています。

――今後は、どのように取り組みを進めていきますか?

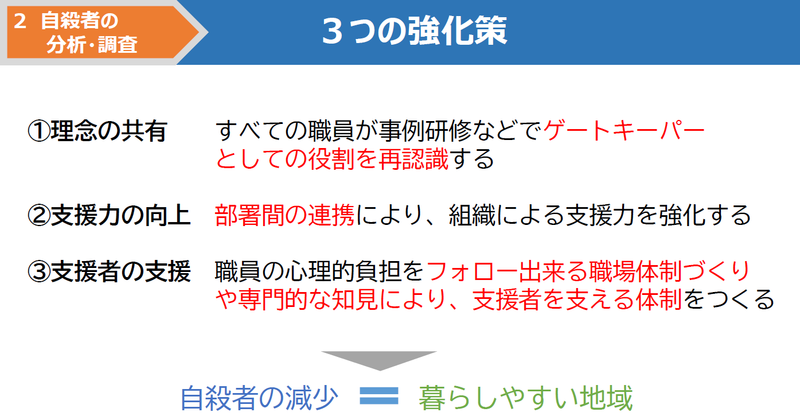

斉藤区長)今回の調査結果を受け、区では管理監督職の職員865人を対象に、「自殺対策に全庁で取り組む」という区の理念を再度伝えるための研修を実施し、2024年12月中旬までに全員が受講を終えました。

今後も全職員を対象としたゲートキーパー研修を繰り返し実施し、理念のさらなる浸透を図る方針です。また、庁内の連携の強化にも取り組んでいきます。

それから、相談を受けていた住民が亡くなることは、職員にとっても、つらいことです。だから、職員の心理的負担をフォローできる職場体制づくりも、改めて重要だと感じています。

|

江戸川区提供資料

江戸川区が目指すのは、「喜怒哀楽を出せるまち」です。

人間は笑顔ばかりではいられません。だから喜怒哀楽を出せて、そこに支えてくれる人がいればいいのです。でも支えてくれる人がいない場合は、区役所が支える。そういう発想です。

この理念に基づいて2021年7月に施行した「ともに生きるまちを目指す条例」を上位に位置づけ、その下に高齢者やこども、ひきこもりなどに関する個別の条例を順次つくっているところです。

表には出てきませんが、これらの取り組みの根底には自殺対策があります。

今回の調査結果に対しては、区長として感じる葛藤や悩みもありましたが、それでも正直に結果を公表し、我々が今、直面する課題を受け止め、意識して取り組んでいくことが大切だと思っています。うまくいかないこともあれば、うまくいくこともあります。試行錯誤を繰り返し、諦めずに取り組んでいかなければと、決意を新たにしました。

(インタビューはここまで)

|

■調査後 調査を担当した「いのちの支援係」では、調査結果に基づき、亡くなった区民と関わりがあったすべての課に対し結果の詳細をフィードバックしました。その上で、今後どのような対応ができるかについて話し合い、各課が対応策をまとめました。 同係を所管する健康部の大澤樹里副参事(当時)は、「今回の調査で、各セクションが亡くなった方とどのような接点を持っていたのかが可視化されました。これまで自殺対策とは関係が薄いと思っていたセクションも、『自殺対策は生きる支援』であると改めて認識し、『何ができるか』を自分事として考えるきっかけにしてほしいと考えています」と話しました。 |

ーーーーーーーーーーー

◆記事を読んでつらい気持ちになったら。気持ちを落ち着ける方法や相談窓口などを紹介しています。

「こころのオンライン避難所」https://jscp.or.jp/lp/selfcare/

◆つらい気持ちを相談できる場所があります。

<電話やSNSによる相談窓口>

・#いのちSOS(電話相談)https://www.lifelink.or.jp/inochisos/

・チャイルドライン(電話相談など)https://childline.or.jp/index.html

・生きづらびっと(SNS相談)https://yorisoi-chat.jp/

・あなたのいばしょ(SNS相談)https://talkme.jp/

・こころのほっとチャット(SNS相談)https://www.npo-tms.or.jp/service/sns.html

・10代20代の女の子専用LINE(SNS相談)https://page.line.me/ahl0608p?openQrModal=true

<相談窓口をまとめたページ>

・厚生労働省 まもろうよこころ https://www.mhlw.go.jp/mamorouyokokoro/